有一种骄傲,叫“我的老师”

他们是行走的“参考文献”

用学识丈量真理的边界

他们更是点亮未来的 “公益使者”

以热忱传递温暖的力量

他们倾囊捐资助学

为学子铺就逐梦坦途

他们中,有人已过八旬仍在“营业”

有人在30+的年华创下亚洲纪录

无论是“80后” 还是“30+”

于他们而言,都正是“闯”的年纪

更在用实际行动为年轻人引路

今日教师节

让我们一同走进

暨南名师的公益故事

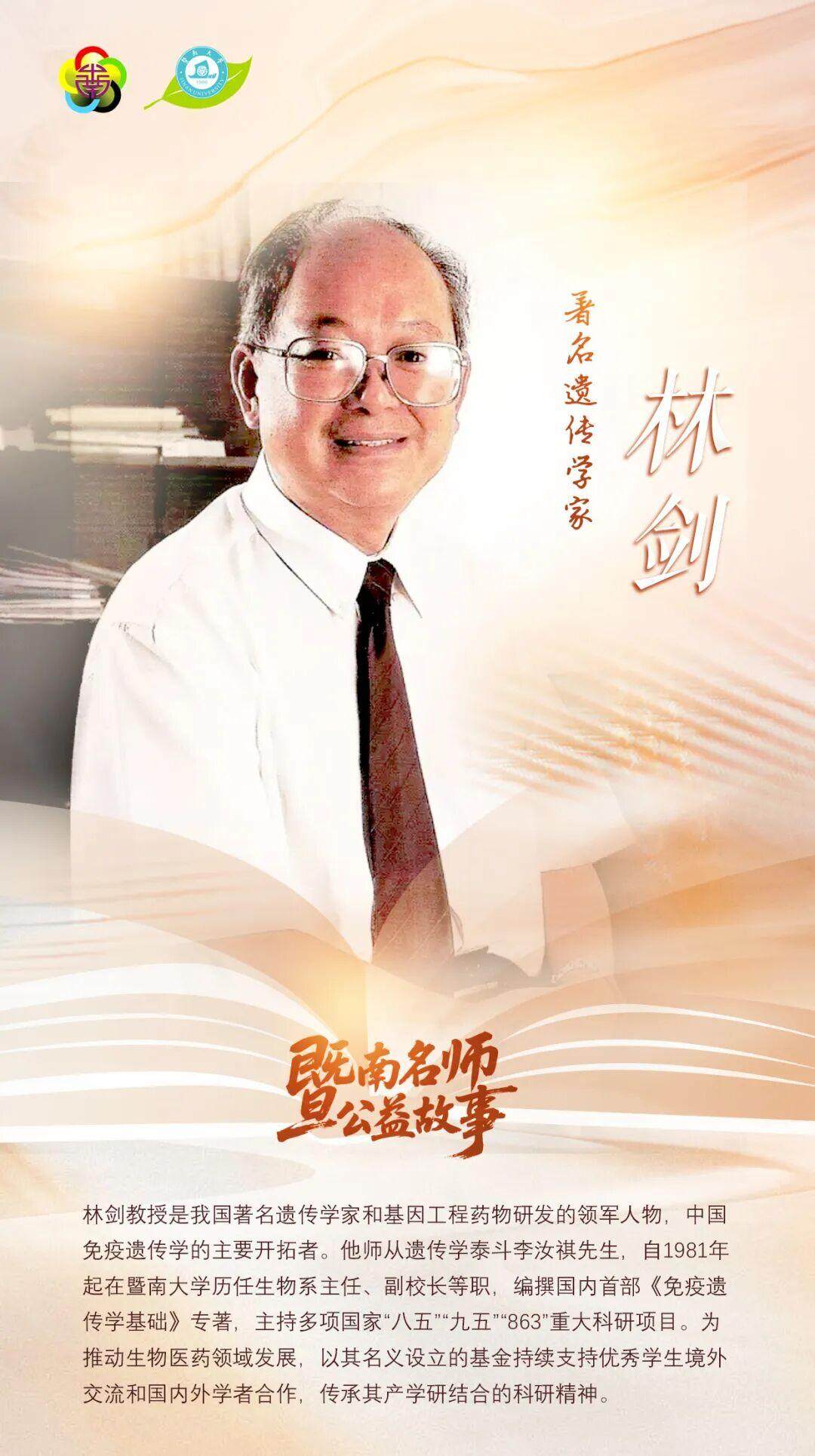

林剑

著名遗传学家

基因工程药物研发领军人

林剑教授开辟了一条生物工程的产学研之路,推动了生物医药领域的科技进步。他师从中国遗传学鼻祖李汝祺先生。他于1981年调至暨南大学任教,历任生物学系主任、生物工程研究所所长、理工学院副院长、暨南大学副校长。1982年,林剑教授编著了我国免疫遗传学科的第一部专著《免疫遗传学基础》,为免疫遗传学发展做出了开创性贡献。他先后主持承担了国家“八五”重点科技攻关项目、“九五”重中之重科技攻关项目和“863”重大项目等,曾受到江泽民、胡锦涛等国家领导人接见。2006年,暨南大学百年校庆时授予林剑教授终身贡献奖。2015年在广州逝世,享年80岁。

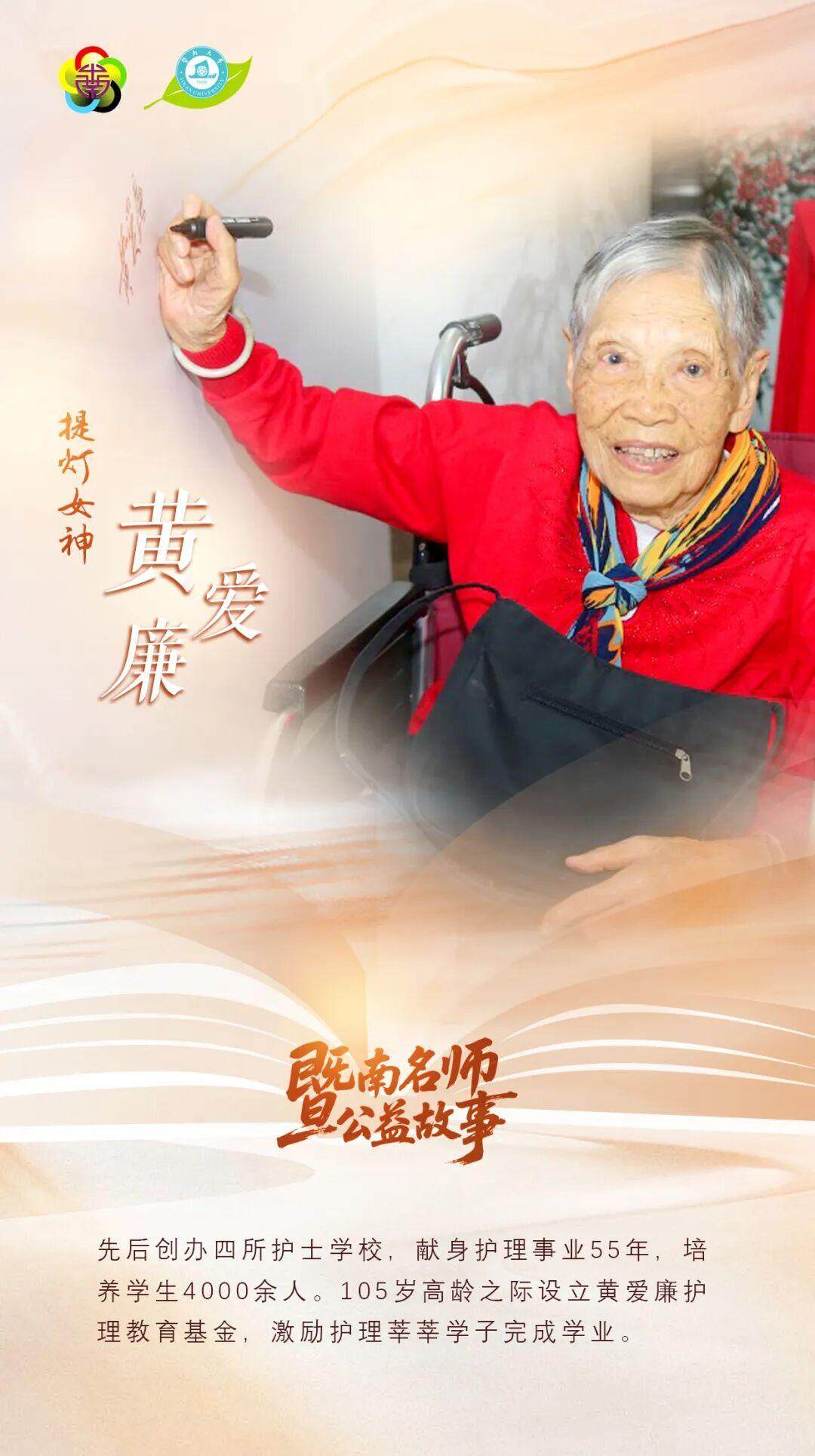

黄爱廉

著名护理专家、护理教育学家

暨南大学附属护士学校原校长

暨南大学附属第一医院原副院长兼护理部主任

黄爱廉是我国著名护理教育家,是护理学界的泰斗。她先后创办了四所护士学校,献身护理事业55年,培养学生4000余人。2020年,黄爱廉被授予“协和护理百年卓越人物”荣誉称号。在105岁高龄之际,她捐赠10万元设立黄爱廉护理教育发展基金,激励护理莘莘学子完成学业。穿越百年沧桑岁月,她曾是最年长的护士,也是最有资历的护士。在2020年11月6日举办的黄爱廉护理教育发展基金成立大会上,黄爱廉深情说道:“我深爱着护理这一职业,我为我曾在护理事业上做出的贡献而感到骄傲。明天我即将105岁,我仍时刻惦挂着护理这一事业,我希望还可以继续为护理事业做贡献。” 2021年9月15日,黄爱廉逝世,享年106岁。

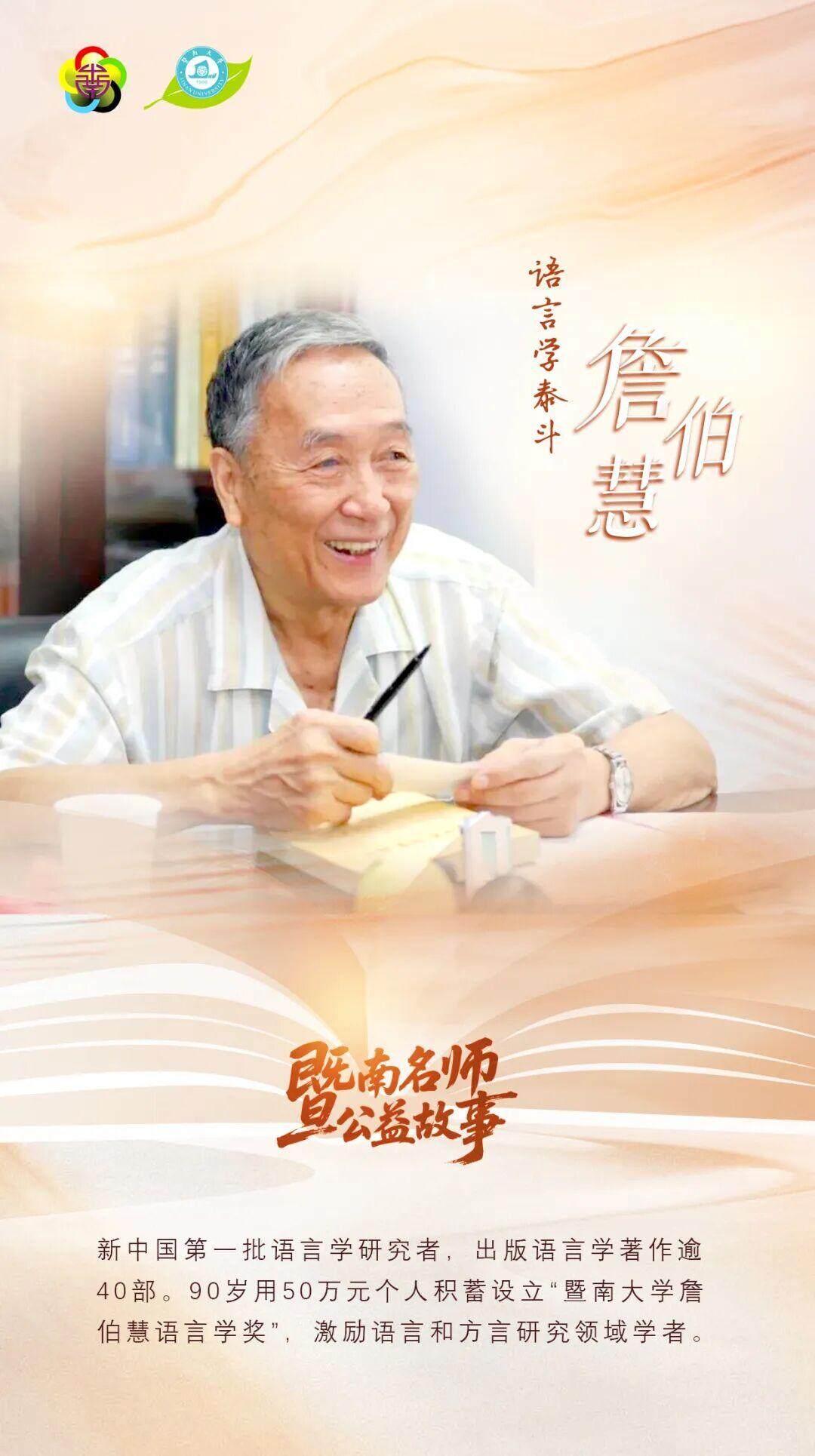

詹伯慧

著名语言学家

暨南大学复办后首任文学院院长

暨南大学汉语方言研究中心名誉主任

语言学泰斗

作为新中国成立后培养的第一批语言学研究者,詹伯慧对语言学研究的热爱贯穿一生。2013年起,他组织全国老中青三代百余位方言学者,编纂出版了被誉为“汉语方言学史上一座丰碑”的《汉语方言学大词典》。如今,他已出版语言学著作逾40部,发表论文逾400篇。“留住方言,就是留住根。”在詹伯慧眼中,语言是重要的资源,语言工作者应将方言调查、保护工作尽力做好。2020年,詹伯慧用50万元个人积蓄设立了“暨南大学詹伯慧语言学奖”,奖励在中国语言和方言研究领域有突出贡献的学者。2025年7月10日,第三届暨南大学詹伯慧语言学奖颁奖大会暨“人工智能+”方言学前沿论坛举行,95岁的詹伯慧亲临现场为获奖者颁奖,勉励年轻人要继往开来。“我现在眼睛看不见,走路也不方便,但我的心经常在激动之中。”

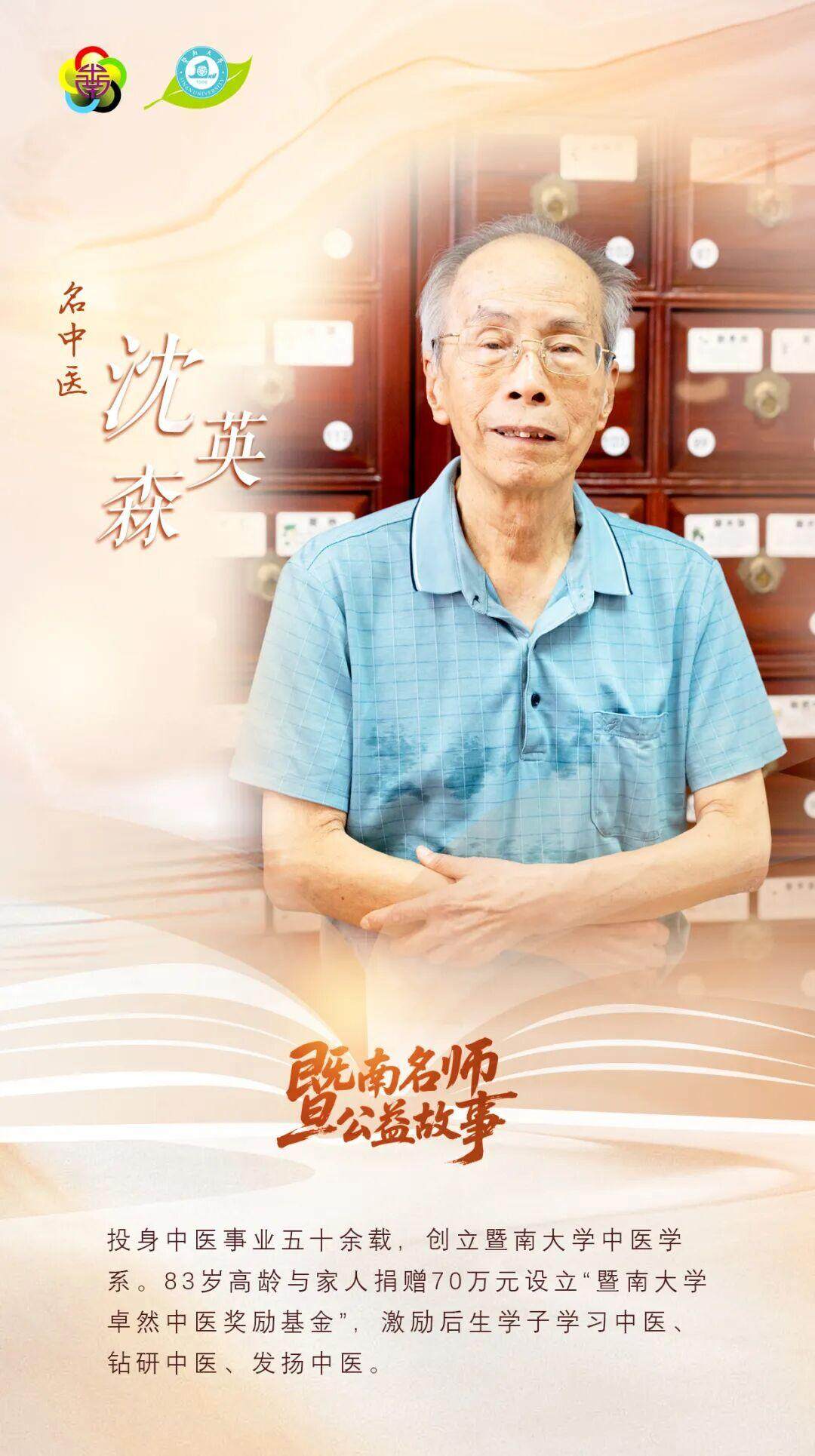

沈英森

广东省名中医

暨南大学中医系首任系主任

出生于中医家庭的沈英森在父亲的影响下,自幼立志学习中医。在投身中医事业的五十余载中,沈英森治病救人、教书育人,获“广东省优秀中医药科技工作者”“南粤教书育人优秀教师”称号。1999年,他牵头创立暨南大学中医学系,他说:“我自己热爱中医还不够,还要带动一批人,培养一批人,把中医学习好,教育好,才能够服务更多的人,才能让中医走出国门。”退休之后,沈英森依然坚持每周出诊三次,“能为病人做些事,让老百姓在需要的时候能得到我的治疗,这让我充满成就感。”2024年11月,为了纪念父亲,也为了鼓励中医后辈,迈入83岁高龄的沈英森教授和家人捐赠70万元设立“暨南大学卓然中医奖励基金”,激励后生学子学习中医、钻研中医、发扬中医。

邵敬敏

著名语言学家

暨南大学汉语言文字学学科带头人

“汉语走向世界,汉语研究登上国际舞台,汉语应用服务于全人类。”这是从事汉语研究五十余年的邵敬敏教授的“汉语梦”。在学术生涯中,邵敬敏一路深耕细作,共计出版著作70多本,发表学术论文360余篇。邵敬敏是中国语言学界的活跃分子,是各类学术研讨会和讲座论坛的常客,他担任“现代汉语语法国际研讨会”总召集人,坚持办会三十余年。年过八旬的邵敬敏捐资一百万元设立“追梦汉语”基金,用于支持举办现代汉语语法系列国际学术研讨会,并资助青年语言学者参加高水平学术会议。2024年11月9日,在第九届现代汉语教学研讨会暨“追梦汉语基金”启动仪式上,邵敬敏教授说道:“希望汉语成为世界各国人民熟悉、喜欢并且普遍运用的语言,要让我们的汉语研究成果为国际语言学界贡献出自己的一份力量。”

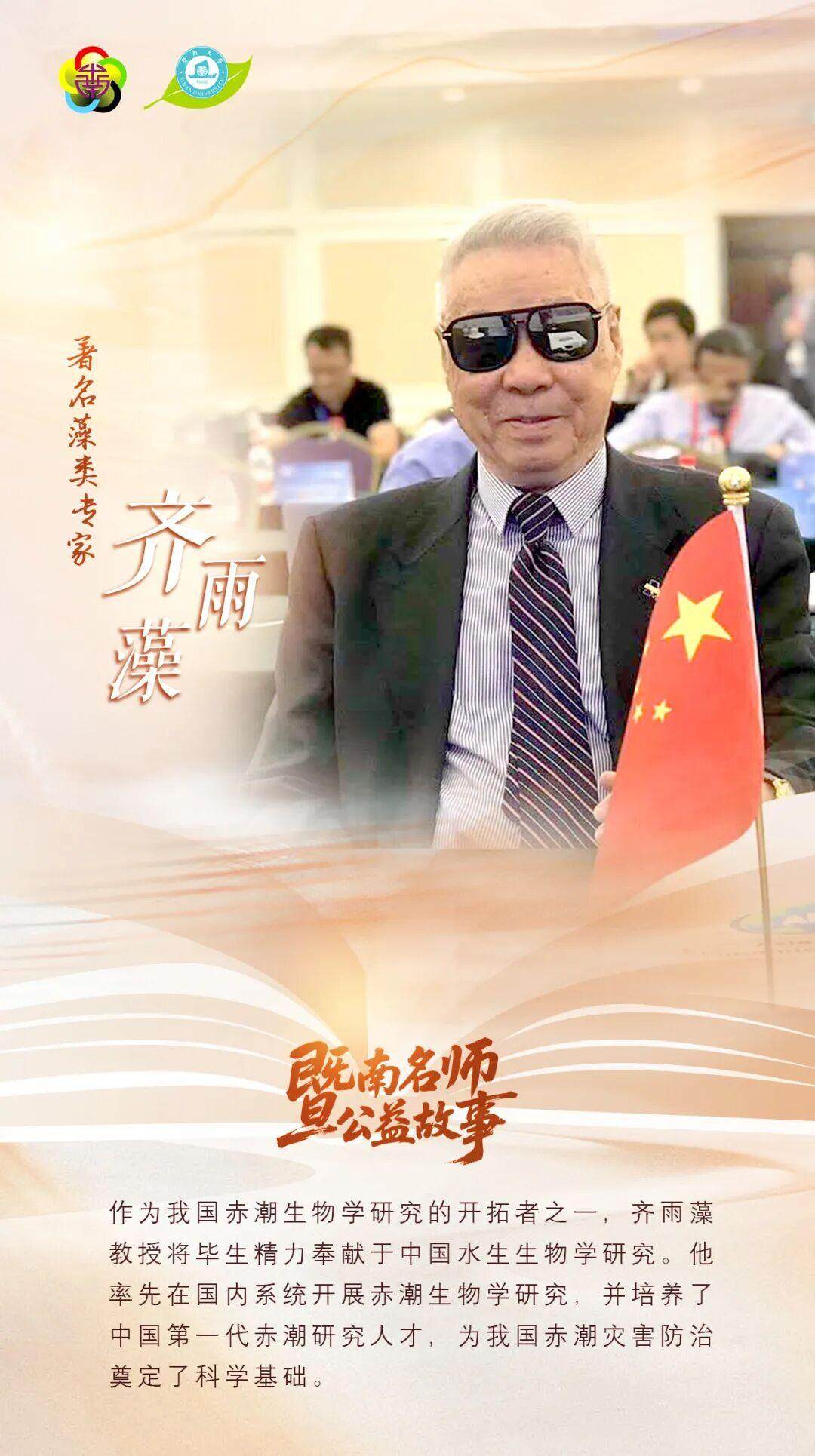

齐雨藻

著名藻类学家

暨南大学赤潮与水环境研究中心创始人

从教数十年,齐雨藻成果卓著,为我国水生生物及海洋事业,暨南大学海洋生物学、水生生物学学科建设做出了重大贡献。1958年,齐雨藻于(上海)华东师范大学植物学研究生毕业,随后赴中国科学院水生生物研究所进修。此前,于五十年代从师国际著名硅藻学家俄国学者B.V, Skvortzow学习硅藻分类,并于1980-1982年赴美,任多所大学的访问学者、客座教授等。上世纪60年代开始,致力于我国硅藻分类与生物资源研究,已发表藻类新种近20种,在国内外刊物发表论文逾300篇,专著近20部。上世纪80年代开始从事藻类生态及海洋生态工作。回国后致力于水生生态和藻类学的研究,主持国家自然科学基金“七五”和“九五”赤潮项目。

2020年,齐雨藻水生生物学及海洋生物学基金设立,收到社会各界捐赠资金30余万元,主要用于振兴海洋及水生生物领域学科发展和人才培养,启迪创新思维,促进学术融合。从奖励资助、科研创新鼓励等不同层面,奖励在海洋生物学、水生生物学研究领域有突出表现的人才。

陈功

著名神经科学家

暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院教授

作为国际知名的神经再生研究专家,陈功教授长期致力于中枢神经再生与脑修复研究。他率领团队在国际上率先利用NeuroD1基因疗法,成功将脑内胶质细胞转化为功能性神经元,为脑卒中、阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗开辟了新方向。其多项研究成果发表于《细胞》《自然》等国际顶级期刊,并获得多项国内外发明专利。“让大脑再生不再只是梦想”是陈功教授团队不懈追求的科研目标。2018年,陈功教授捐赠50万元,设立“暨南大学生命科学创新奖励基金”。

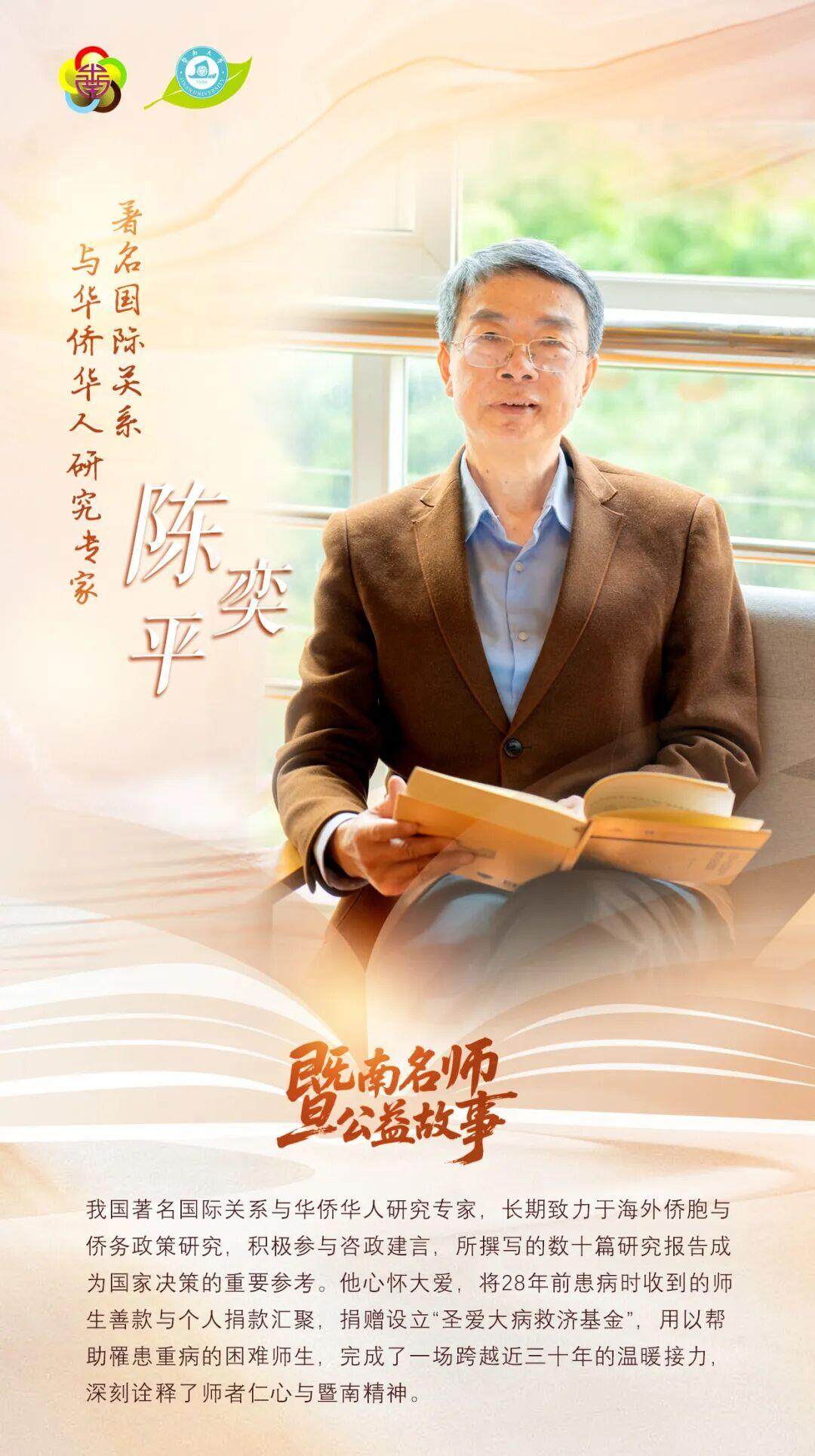

陈奕平

著名国际关系与华侨华人研究专家

暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院教授

在服务暨南大学的35年间,陈奕平教授多次勇敢战胜重病,却始终坚守在教学科研第一线,身兼多职,默默奉献,为学校发展作出多方面重要贡献。作为我国华侨华人研究领域的杰出学者,他承担了十余项国家和部委重大重点项目,出版著作和年度报告10余部,发表学术论文70余篇;积极组织并参与学科博士点的申报与建设,助力三大国家级平台的搭建,并在咨政建言方面成效显著,数十篇研究报告获部委及以上领导的高度肯定与正面批示。1994年,28岁的陈奕平突患重病,暨南师生和社会爱心人士的资助与关爱使其得以渡过难关,重返讲台。2023年,陈奕平教授捐赠15万元设立“暨南大学圣爱大病救济基金”,旨在为突遭大病但经济困难的暨南师生提供及时帮助,完成了一场跨越28年的爱心接力。

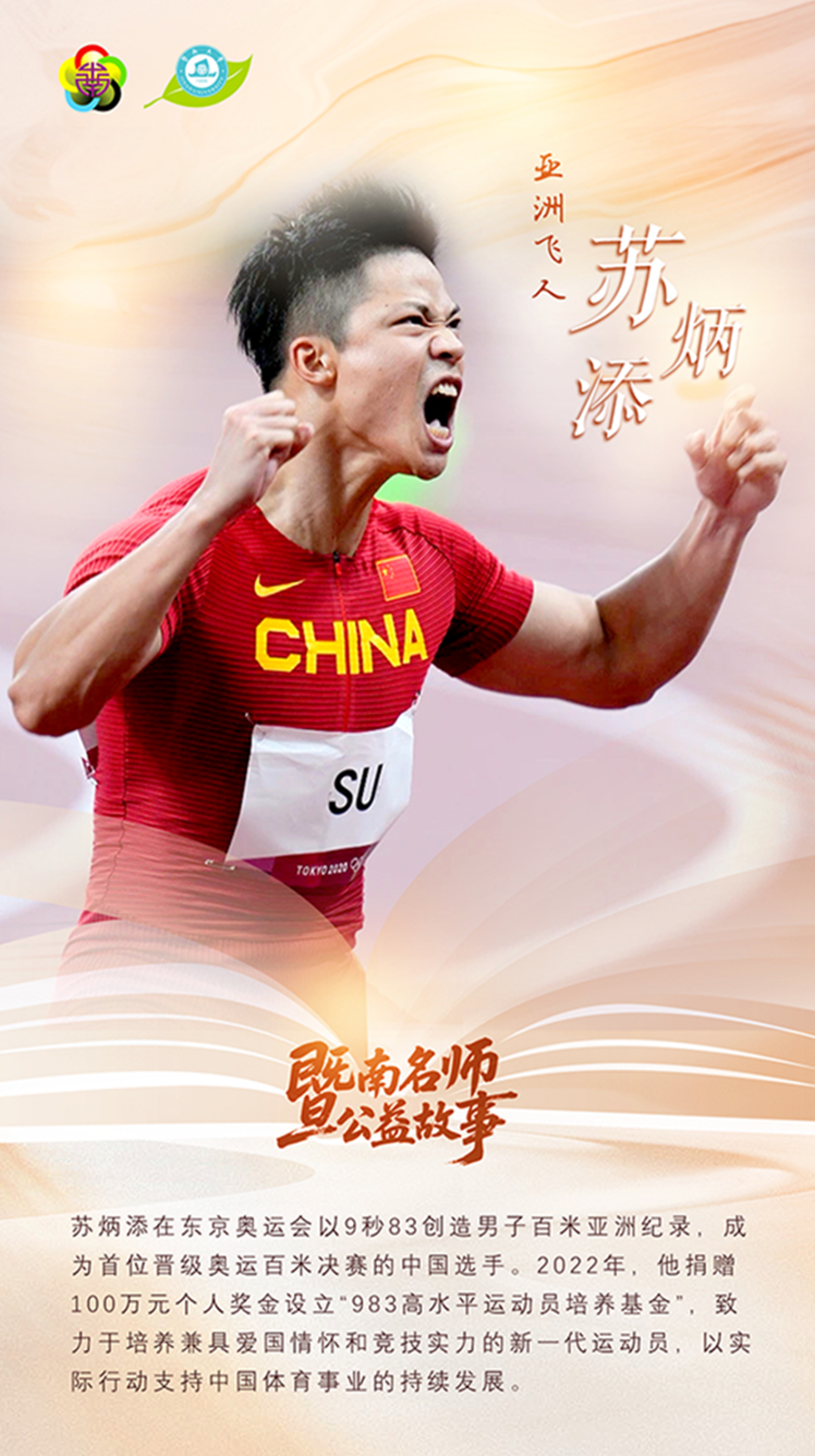

苏炳添

男子100米亚洲纪录保持者

暨南大学体育学院院长

作为中国男子短跑的标志性人物,苏炳添在赛场上不断突破自我,被誉为“亚洲飞人”。他在东京奥运会男子100米半决赛中以9秒83的成绩刷新亚洲纪录,成为首位闯入奥运会男子百米决赛的中国运动员。赛场之下,他感恩母校培养,于2022年捐赠100万元个人奖金设立“暨南大学983高水平运动员培养基金”,旨在支持培养具有爱国情怀、报国热情和竞技精神的高水平运动员。“极限都是别人讲的,我不突破极限,我突破自己”,苏炳添以此信念激励年轻运动员勇敢追梦,并致力于借助学校平台为粤港澳大湾区短跑人才培养和中国田径事业提供支持。

程京武、魏传光、田明、陈联俊、吴昱等

暨南大学马克思主义学院

国家级教学成果奖教学实践团队

暨南大学马克思主义学院程京武、魏传光、田明、陈联俊、吴昱等教授组成的教学团队,长期致力于马克思主义理论教学与研究,学术功底扎实、教学成果显著、具有高度社会责任感,是暨南大学马克思主义学院的中坚力量。近年来,该团队因出色的教学实践和改革成果荣获“国家级教学成果奖”。2023年,团队将所获20万元奖金捐赠,支持“暨南大学马克思主义学院教育发展基金”,用以支持学院未来发展、激励师生进步。(2025-09-10)

原文链接:

https://ycpai.ycwb.com/content/ikinvkbtjk/content_53660633.html?isShare=true

责编:李伟苗