【编者按】3月21日,暨南大学附属第一医院整建制派出的第13批援加纳中国医疗队,圆满完成12个月医疗援助任务后平安回国。第13批援加纳中国医疗队于2024年3月17日前往位于加纳首都阿克拉的中加友好医院执行援非任务。医疗队共11名队员,分别是来自暨南大学附属第一医院普外科、心内科、麻醉科、骨科、针灸科、眼科、神经内科、放射科、妇产科9个科别的9名医务人员以及翻译、厨师各1名。在加期间,医疗队以“光明行”“爱心行”“中医行”为核心积极开展医疗援助工作,被中国驻加纳使馆评为2024年度“优秀领事协助志愿单位”,还被加纳卫生部高度赞扬其为构建人类卫生健康共同体所做贡献。现推出“第13批援加纳中国医疗队:医者无疆 暨南担当”系列报道,全方位展现暨南大学援加纳中国医疗队的工作成果与感人故事。

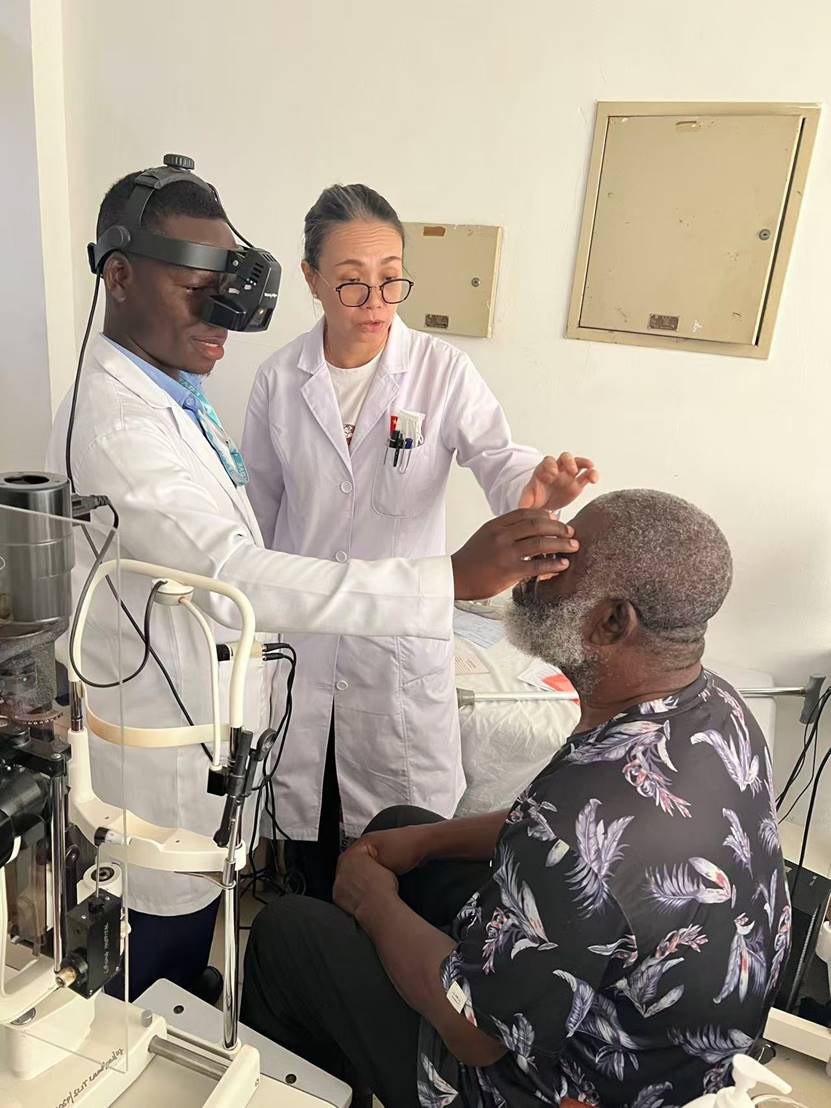

眼科医生张日佳:妙手除翳 大爱无疆

作为眼科医生,张日佳始终牢记救死扶伤的天职并无国界之分。了解到许多加纳患者因缺乏专业救治而承受病痛,张日佳毅然选择加入援非医疗队,并以队长身份带队出征。

初到加纳,这个西非国家给张日佳带来了全新的体验。当地淳朴热情的民风令她印象深刻,但巨大的医疗条件落差也给她带来深深的触动。张日佳目睹了许多因白内障、青光眼等可治性疾病而失明多年的患者。一些在国内只需简单治疗的疾病,在当地却因得不到及时救治而威胁患者生命。

所幸的是,当地患者普遍表现出对医生极高的尊重与信任,只要经济条件允许,都会严格遵守医嘱,每次复诊总会热情地向医生致意。其中有个病例令张日佳难忘。一位在中资企业工作的加纳父亲,带着他7岁的儿子前来求诊。男孩患有罕见的遗传性眼病,两年来跑遍加纳首都各大医院,视力却始终停留在0.1的水平。张日佳记得,初次就诊时,孩子双眼无神,脸上写满沮丧。中国医生凭借丰富的眼底病诊疗经验,为男孩调整了治疗方案。两个月后复诊,昔日神情凝重的男孩,已满脸笑容地在走廊与张日佳打招呼。

当地医疗信息系统的不健全给张日佳的工作带来了不小的挑战。根据加纳医疗体系,患者不保管病历,而本地电子病历系统运行缓慢。为提高效率,她建立了一个包含1000多例患者资料的Excel数据库,这份资料成为了交接给下一批医疗队的宝贵财产。

“作为本次医疗队的队长,我感受了一种民心相通的力量。这是生命与生命之间的对话,文化和文化之间的互建。”张日佳感慨道,每一台手术、每一次培训、每一位患者家属脸上的微笑,都为中非的友谊添上了浓墨重彩的一笔。此次医疗援助有效满足了加纳人民强烈的健康需求,也是我国履行大国责任的生动实践。

(新闻社 赖桂筠)

针灸科医生卿鹏:以针灸为笔 绘就中非医缘长卷

2012年,获得博士学位的卿鹏成为暨南大学附属第一医院的一员,深耕医疗领域。2024年,39岁的他毅然加入援加纳医疗队,跨越万里奔赴西非大地。在援加纳医疗队中,卿鹏身兼队委、生活委员、党支部宣传委员等职,同时承担传统医学临床带教、诊疗及对外交流工作,在多个岗位上发光发热。

64岁的塞斯退休前从事国家药品配送工作,2020年因中风导致运动性失语,丧失语言交流能力。老人辗转多家医院求治无果,直到家人听说当地有中国医生,便满怀希望地带他前来就诊。

作为针灸科医生,卿鹏运用中医理论为塞斯制定个性化治疗方案。诊疗中,塞斯积极配合把脉、施针。两次治疗后,老人症状明显改善;经过约一个月系统治疗,已能基本实现简单交流。2024年7月,人民日报记者在非洲采访时看到,塞斯思路清晰,详细讲述患病及治疗经历,言语间充满对中国医生的感激。

“当地患者对中国医生的信任,既是认可,更是沉甸甸的责任,也让我们更加坚定传播中医文化的决心。”卿鹏感慨道。如今,中医在加纳不仅是治病救人的医术,更成为连接中非人民情感的重要纽带。

在加纳期间,卿鹏积极探索中医针灸与当地传统医学融合,发现二者在理论、实践上多有相通。他创新运用针灸配合当地草药治疗疑难病症,成效显著。参与联合加纳卫生部传统医学司共同举办的中加传统医学论坛后,他还思考借助中国技术,助力加纳开发草药资源,探索当地医疗发展新路径。

回首这段在“黄金海岸”的援非经历,卿鹏心中感慨万千。那三百多个有苦有乐的日夜,不仅让他学会直面内心,勇敢地走进未知领域,更让他遇见了更好的自己。他说,我们这批队员的使命虽已结束,但我们的情谊长存,中国医疗队的旗帜常在。

(新闻社 黄炜彤)

影像科医生陈碧敏:仁心造影 情怀无边

这是暨南大学附属第一医院影像科医生陈碧敏第二次以医生的身份出国,这次出国是走向临床一线。作为一名有着20多年临床经验的医生,她选择加入中国援加纳医疗队,是出于医者悬壶济世的情怀,唯愿以中国医生的身份去搭建中加健康桥梁,“我们都义无反顾地倾尽医术与当地医生一起点亮这片大地的希望之光。”

踏上加纳大地,医疗资源分配不均是团队面临的一大挑战,“整个加纳只有6台磁共振设备,医疗资源主要集中在首都,有的设备已经损坏好几年了”,陈碧敏感叹道。由于受援医院缺少设备,纵使她熟知检查方法、善于疾病诊断,却也“难为无米之炊”。面对尴尬处境,她和队友一起努力和当地其他医院加强联系,最大限度地利用有限的资源服务更广大民众。

看诊之余,陈碧敏还积极为受援医院进行各类培训,以行动诠释了援非行动不仅是“授之以鱼”,更在于“授之以渔”。在工作之余她经常为当地同事开展小讲课,将影像学知识从基础到临床逐步教给学生和技术人员,Abed便是其中一员。Abed的梦想是成为一名影像医生,但碍于非医学文凭无法取得相应资格,于是决心前往中国修习医学学位。陈碧敏被他的坚定与勤奋打动,帮助他与暨南大学国际学院取得联系帮助他办理各项相关手续。

“我们有个别称叫‘白衣外交官’。我们不仅仅是医生,也要传播中国传统文化,我们的背后是祖国鲜红的国旗,这次援外任务承载着沉甸甸的中加友谊。”陈碧敏自豪地表示。CT机扫过的每一寸加纳红土,都浸透着中国医生校准到毫米的仁心,黑白影像里跳动的也不仅是器官纹理,更是中加两国医生共同聚焦的生命刻度。

(新闻社 陈雯雯)

心内科医生陈冬冬:援非心医路 通脉递安康

初到加纳,暨南大学附属第一医院心内科医生陈冬冬便察觉到当地医疗条件与国内存在巨大差距。缺医少药是常态,医疗设备和技术也匮乏。在当地医院的内科,仅靠一台心电图机勉强维持相关检查工作。

面对种种难题,医疗援助团队积极与当地华侨商会联系,成功添置一台心脏彩超机。陈冬冬身兼数职,奔波于门诊、病房,负责心电图及心脏彩超检查工作。他深知授人以鱼不如授人以渔,便在忙碌工作之余,为当地医护人员开展系统的理论与实操培训,内容涵盖心内科疾病诊疗经验、心电图读图技巧、心脏彩超检查及图像诊断方法。在他的教导下,当地医护人员逐步掌握更多心内科知识与技能。

医疗队的无私付出,收获了当地民众的信任与感谢。他们具有很高的医从性,每当疾病得到治愈时,都会真诚地表达感谢与祝福,有的甚至会俯下身子,或行跪拜之礼表示尊重。这种医患之间的深厚情谊,成为陈冬冬在异国他乡坚持下去的动力。

这段援非经历,引发陈冬冬对心内科领域国际医疗合作的深入思考。他认为,针对国内少见的热带传染病,各国应加强合作,共享临床研究数据,联合开展药物研发与临床试验,共同攻克难题,提高患者治愈率、改善生存质量。“我对生命有了更深刻的认识,也更理解‘有时是治愈,常常是帮助,总是在安慰’的含义。”陈冬冬感慨道,在异国他乡的日子里,虽历经艰辛与挑战,却也收获了无数感动与成长。蓦然回首,那些并肩作战的日夜、患者康复的笑容、当地居民的信任与感激,依然历历在目,温暖心间。医路漫漫,初心不改。

(新闻社 黄炜彤)

普外科医生丁晖:锋刀仁心 生命同歌

暨南大学附属第一医院普通外科医生丁晖曾参加天津医科大学国际医学教育培训项目,在攻读博士学位期间也参与了美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的交流活动。热衷于多元文化交流的他了解到援非医疗计划后,毫不犹豫地选择报名,从此踏上了这片非洲土地。

作为普外科医生,丁晖主要负责甲状腺、乳腺以及腹部的外科手术。在丁晖朋友圈的99期加纳行记录中,有3期都在介绍一位名为约瑟夫的患者。约瑟夫因肠坏死、肠穿孔来到急诊,情况危险,丁晖与医院协调后为其进行手术。术中,约瑟夫曾出现休克情况,术后又因营养不良导致低血氧、感染等症状,两周未脱离危险,并经历了抢救。抢救前,他拉着丁晖的手说:“Help me. Please save my life”。这份对生的渴望和毫无保留的信任深深触动着丁晖。即使条件有限,丁晖依然坚定地相信中国的技术、中国的医务人员,联合内外科医生积极开展抢救。值得庆幸的是,三周过后,约瑟夫成功康复出院。

丁晖在加纳开展的对腹腔镜微创手术也几经波折。一开始因微创手术价格高、操作难度大,当地医生对其接受程度较低。在医疗团队的支持和国家的硬件扶持下,丁晖花了三到四个月与医院沟通,成功开展了第一台针对中国患者的微创手术。经中加团队通力合作,丁晖在半年间组织开展了22台微创手术。

“同在一个地球上,却存在着另一个不一样的生活环境和系统。”丁晖医生在此行中看见了世界的另一个侧面。他鼓励多走、多看、多对话,因为敬畏的密钥藏在体验中,走向更广阔的世界才能看见生命的底色。

(新闻社 宿旸)

骨科医生周霖:信任无界 仁心愈骨

暨南大学附属第一医院骨科医生周霖从2012年开始从事创伤治疗,他希望将丰富的工作经验运用到对外援助中。2024年5月,作为加纳受援医院唯一的骨科医生,周霖协助该院首次开设骨科门诊,向当地医生传授手把复位和石膏固定的技术。

当地医生在培训后开始在急诊处理骨折病例,骨科门诊几乎每天都是满额的状态,“不喊停的话可以从早上一直给患者看病看到下午五点钟。”大部分患者都获得了及时的治疗,这令周霖感到欣慰。

在周霖读大学时,骨科的老教授就曾说过,“骨科医生要会做手术、做好手术,但也不能忘记,骨科很多疾病的首选是保守治疗。在没有办法的前提下才通过手术去提升患者的生活质量或预防更差的后果。”

这一点在加纳得到了印证。当地患者饱受颈椎病、关节炎等骨科疾病的困扰,受制于有限的医疗条件和患者的经济条件,许多人无法选择手术治疗。周霖便尽力选择最优的药物治疗方案,通过保守治疗来遏制疾病的恶化,守护了当地人民的健康。

在加纳的日子里,周霖曾帮助一名加纳患者进行中国-加纳双向转诊治疗。该患者有右踝关节骨折术后创伤性关节炎的,在中国友人的介绍下来到受援医院。周霖在详细检查后,结合患者个人意愿,帮助患者转至暨南大学附属第一医院接受手术,术后在中加友好医院接受康复治疗。患者术后恢复得很好,他对周霖说,“是你拯救了我的生命”。

“加纳患者对医生无比信任,这份纯粹的托付搭建起一座心桥。”在加纳的日日夜夜,周霖传递了中国医者的温度,对“医者仁心”也有了更深的体悟。

(新闻社 赖桂筠)

神经内科医生辛秀峰:仁心驰援 启神内新篇

作为暨南大学附属第一医院的一名神经内科医生,辛秀峰了解到非洲地区缺乏神经内科专科医生的情况后,便决定加入援非医疗队,负责神经内科以及大内科相关的疾病诊疗,为加纳当地的医疗卫生服务贡献一份力量。

初到加纳,当地的落后的医疗服务设施为临床工作带来了不小的挑战。在辛秀峰工作的医院里,CT机器已损坏多年,也缺少其他先进医疗设备,诊断和治疗相关工作的开展缓慢。

与此同时,当地医院对于卒中的急危重症、紧急处理的反应普遍较慢,缺乏卒中绿色通道,导致一些病患难以得到最及时的治疗。当地一位急性大面积脑梗死并且进展性卒中的中年病人不幸逝世,辛秀峰内心受到深深触动。正因如此,辛秀峰积极宣教,通过实际行动和切实治疗效果,为提升当地医疗理念尽自己的一份力。

令辛秀峰印象深刻的是一次通宵救治三岁癫痫患儿的经历。由于没有神经内科医生,患儿所在医院需要远程调度专科医生进行救治,于是辛秀峰便在凌晨一点乘车一个小时赶到。有了专科医生,却没有储备用于救治的药物。辛秀峰便与同行的医生丁晖一同调动其他单位医生,以及当地城市特马和阿克拉的人员找寻、购买。在团队努力下,成功买到药物,并在清晨稳定了患儿的病情。

辛秀峰在当地进行了卒中相关讲座、床旁查房讨论等多种形式的培训。他提到,由于当地神经内科领域发展程度有限,临床操作仍存在很大提升空间。“即便如此,医疗团队此次援助行动,为当地医疗水平的提升和理念的改善提供了切实的帮助,打开了新的大门。”

(新闻社 宿旸)

妇产科医生潘颖:杏林送暖 护航初生

“这是作为一名医生应该做的事——为民生除疾苦、为祖国献热血。”谈及援非抉择,暨南大学附属第一医院妇产科医生潘颖坚定地说。面对祖国召唤,积蓄了16年临床经验、见证过无数生命的呱呱坠地的她毅然响应出征,去帮助世界另一个的角落生灵的降生。

初登加纳大地,中加医疗体系差异是横跨在她面前的一道阻碍。辅助科室的分散常常导致患者需要辗转数家医疗机构才能完成全部检查,部分疾病治疗后的效果追踪也难以完成;部分患者受经济条件限制,无法使用胰岛素等相关药品。

为克服这些障碍,小到协调各病房相互借药以应急,大到争取款项和拉赞助以改善医疗条件,潘颖总会竭尽所能填补医疗体系带来的不足。她还常常自掏腰包为孕产妇搭配营养餐,她们日渐红润的脸庞是潘颖前进的最大动力。

“医疗队代表着中国形象、链接着中加深厚友谊。”潘颖表示。她日常会与当地人交流沟通,宣传中国医疗队、传播中国历史故事,当地人对她的好感度很高,遇到接种疫苗、B超检查等情况会找她推荐可靠的机构,她总会认真权衡后给出建议。

“加纳卫生部、当地的议会议员,甚至包括我接触到的病人,都对中国医疗队给予极高的评价。”潘颖深受触动。正是这份信任,让这位手握缝合针的女医生更加笃定,当婴儿的啼哭在产房响起,所有语言障碍、文化差异都将化作相通的喜悦。

(新闻社 陈雯雯)

责编:苏倩怡