暨南大学融媒体中心讯 全球变暖带来的极端高温事件正持续威胁着变温动物的生存。龟类作为典型变温脊椎动物,其生存与繁殖高度依赖环境温度,但不同物种耐热能力差异巨大,例如我国珍稀物种平胸龟(Platysternon megacephalum)在温度超过30℃时极易死亡,而外来种红耳龟(Trachemys scripta elegans)却能耐受35℃以上高温。这种巨大温度适应性差异背后的分子机制长期以来并不明确,限制了气候变暖背景下对淡水龟类温度适应潜力的评估,相关保护对策缺乏科学依据。

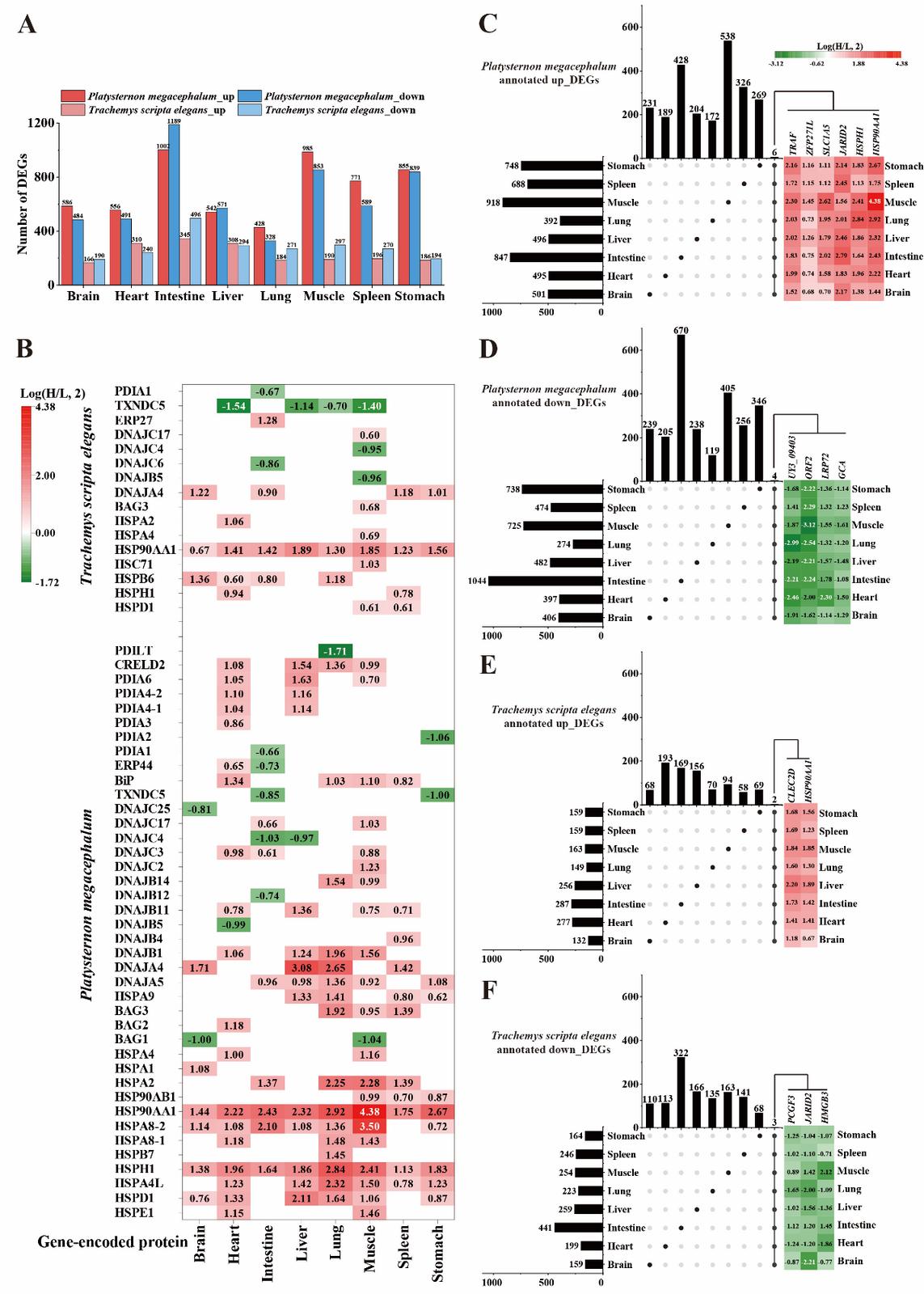

为此,暨南大学龚世平教授团队联合广东省科学院动物研究所科研人员,对32℃高温胁迫下平胸龟和红耳龟的8个主要器官进行了系统性的比较转录组学研究。该研究发现:平胸龟表现出强烈的“全器官应激反应”:能量与脂质代谢基因广泛下调,体现“代谢抑制”策略,但也导致细胞功能受限;多个器官中内质网应激通路被激活,分子伴侣(HSP40、HSP70、BiP)和凋亡相关基因(如CHOP)高表达;尤其值得注意的是,细胞增殖调控基因JARID2在所有器官中均上调,可能进一步抑制修复能力,加剧热损伤。相反,红耳龟响应非常“克制”:差异基因数量少,器官间变化差异小。其耐热策略体现为“开源节流”:大脑中核糖体基因上调,增强蛋白质修复能力;肠道则下调细胞周期基因,将能量集中于应激响应;JARID2普遍下调,可能释放细胞增殖潜能,促进组织修复(图1)。

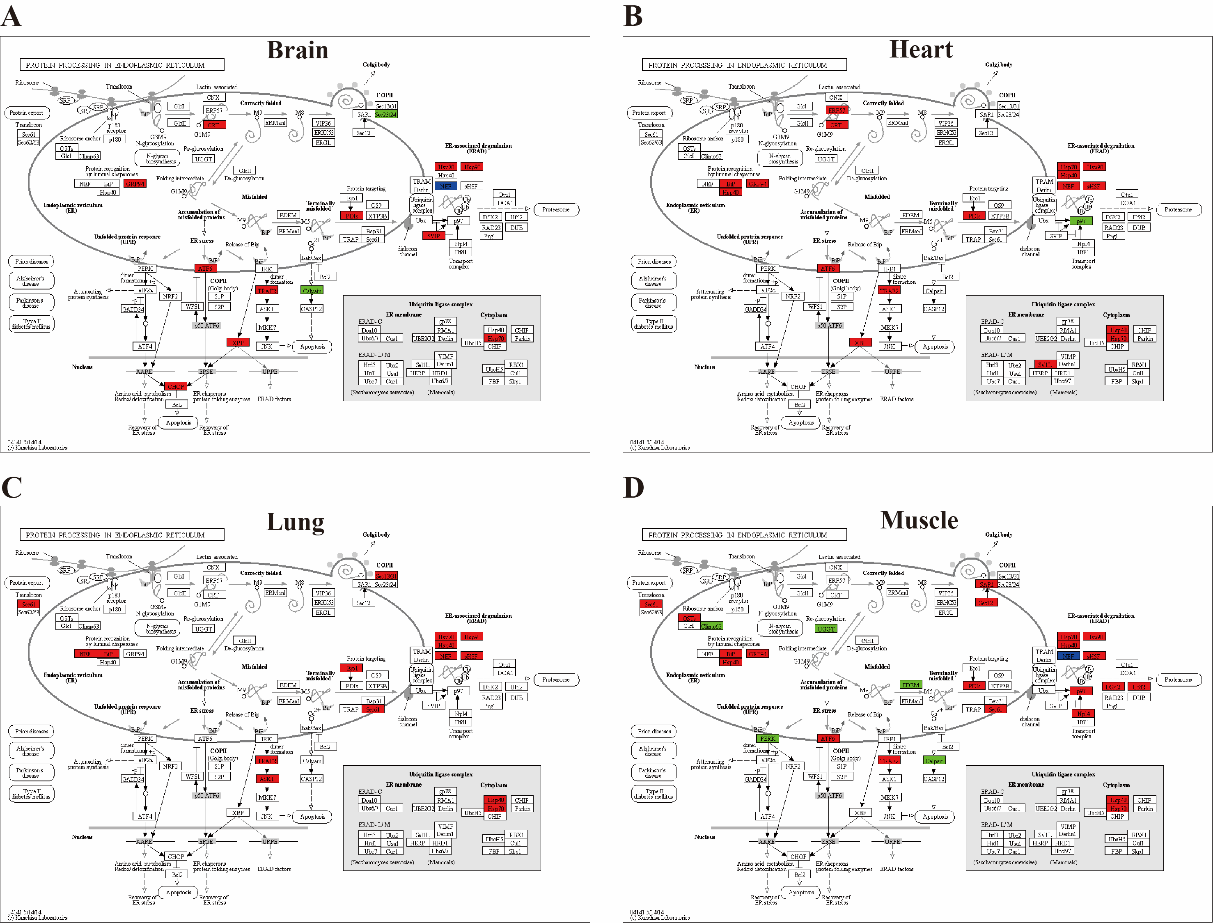

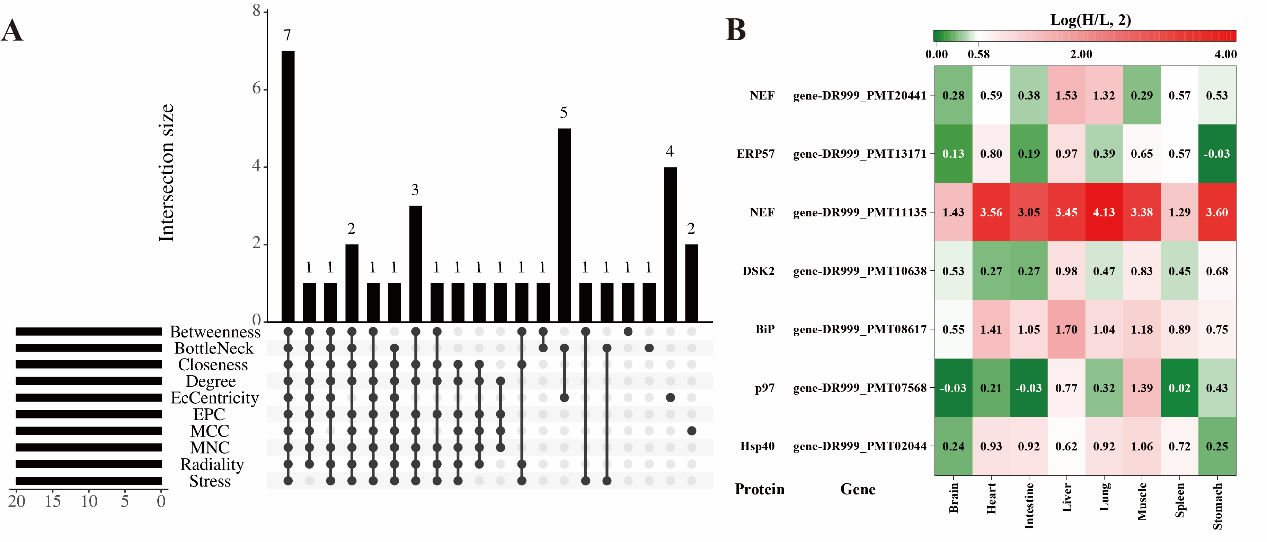

研究还通过蛋白互作分析识别出7个内质网应激通路中的“枢纽基因(Hsp40、p97、BiP、DSK2等)”,它们在平胸龟中普遍上调,很可能通过诱发凋亡而限制其耐热性(图2,3)。该研究首次发现“内质网蛋白加工–细胞凋亡轴”在龟类热适应中的核心作用,为理解爬行动物对气候变化的响应机制提供了新视角。

该研究成果于2025年07月17日以“Comparative Analysis of Heat Exposure-Induced Molecular Changes in Two Turtle Species with Contrasting Thermal Adaptations”为题在线发表于国际期刊《Integrative Zoology》(中科院一区,TOP)。暨南大学洪建博士研究生、广东省科学院动物研究所高养春副研究员为论文共同第一作者,暨南大学龚世平教授为通讯作者。研究得到国家重点研发计划(2016YFC1201100)、国家自然科学基金(31471966、32270542)等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/1749-4877.13011

图1.平胸龟和红耳龟在高温下各组织器官的差异表达基因

图2.内质网中的蛋白质加工通路在平胸龟脑(A)、心脏(B)、肺(C)和肌肉(D)中富集情况

图3.Hub基因的鉴定及其差异表达分析

责编:常凯丽