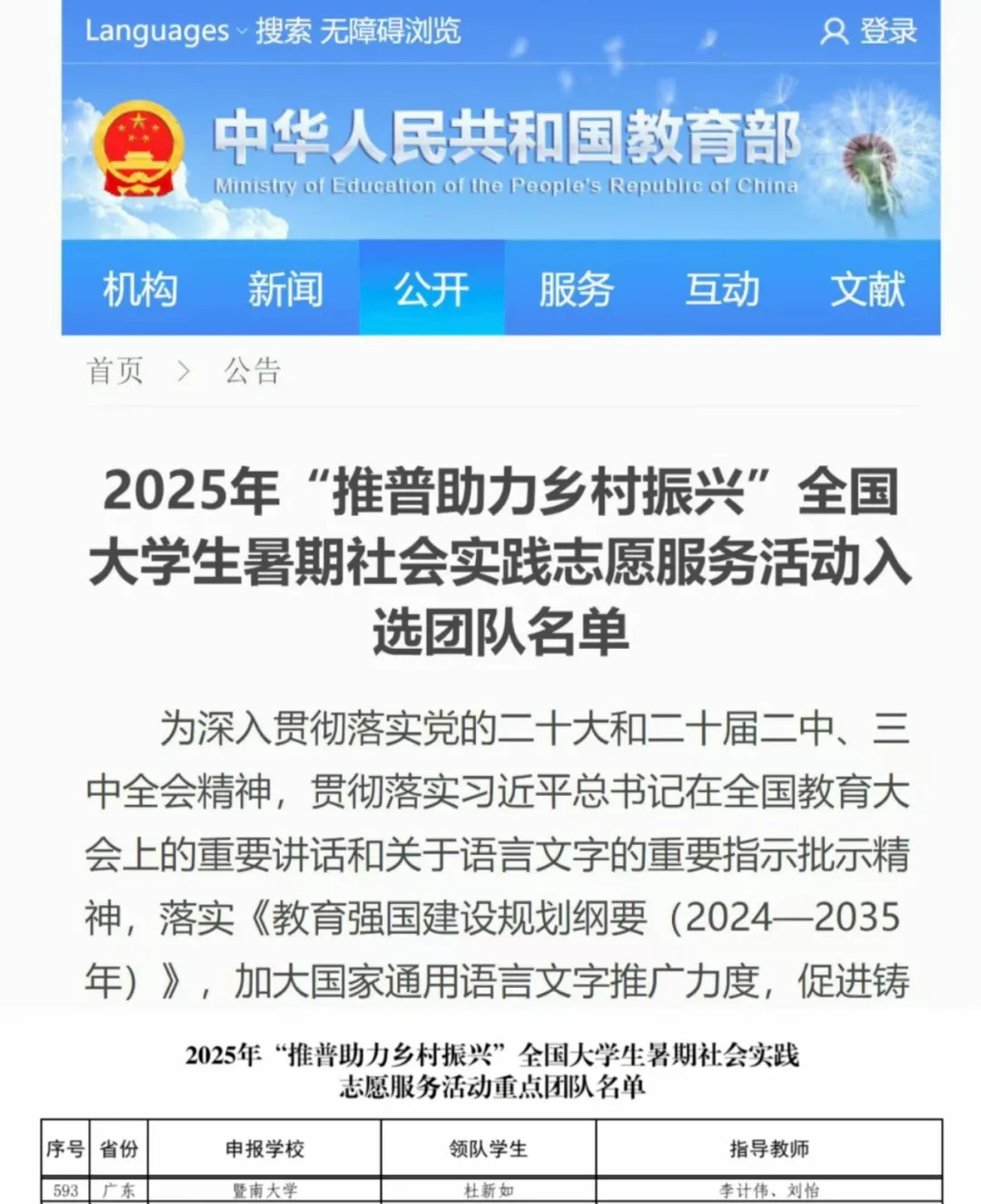

2025年7月6日,国家教育部公布了“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动队伍名单。暨南大学华文学院应用语言学系组建的“暨语黔行”服务队从报名的8013支高校团队中脱颖而出,成功入选全国1000支重点团队。

7月12日至18日,在系党总支书记闫芳、指导教师系主任李计伟教授和辅导员刘怡带领下,服务队一行12名师生赴贵州省铜仁市沿河土家族自治县,开展为期一周的乡村调研与普通话推广活动。通过与村镇干部座谈交流、针对办事流程和政策咨询开展“一对一”语言培训、跟留守儿童与老人对话、入村走访等形式,深入了解当前基层治理与普通话推广难题。

沿河初印象:基层治理赋能乡村振兴与文化传承

车窗外,山色如黛,水波粼粼。六七个小时车程的疲惫似乎在清风拂面的那一刻被驱散。这便是传说中的乌江。队员们乘坐的进村车辆不时上下颠簸,大家屏气凝神,生怕一点声音干扰了驾驶。伴随着一阵阵的惊呼声,眼看难以通过的乡间小路在司机的淡定中顺畅通过。“复杂的地形虽一定程度上阻碍了文化的交流,但土家族特有的血脉却在此传承千年,形成沿河土家文化。”

调研途中,有几场与基层乡镇和村委干部的座谈,他们中有刚毕业的大学生,有各级政府选派的驻村干部,但大部分“村官”还是本地土生土长的。“他们并非仅拥有一颗服务乡村的赤子之心,而是将‘建设乡村,振兴乡村’的热忱深植于心,毅然决然地选择了俯下身、沉下心,将最宝贵的青春年华毫无保留地倾注在广袤而复杂的基层。”

队员汤凯欣在日志中记载道,这便是我们对沿河土家族自治县的初印象。

在米溪村,一位来自省城的年轻驻村干部概括当地农产品特色是“一片叶子,两颗果子”。他说,当遇到老乡找上门来寻求帮助时,他们不一定用普通话对话,因为很多老乡更习惯用方言。这份亲切贴心,不是刻意为之,而是建立在双方充分尊重理解、真心以待的基础上。它源于干部和群众朝夕相处的点滴积累。

服务队抵达当日,正逢上级组织送节目下乡,同时开展普法宣传。平时很难现场看到的乡村大舞台被临时搭建在山林环抱的田埂旁。节目别具乡土气息,其中除了少数专业团队,绝大部分是各村村民出演。这也正是当地政府文化惠民工程的生动实践——送戏下乡,护佑非遗,同时丰富百姓的精神世界。非遗“阳戏”78岁掌班人带一众弟子登台亮相,铿锵锣鼓穿透俏美晚霞。翎子功的稳健招式里,服务队亲眼见证藏着六代人守护的技艺精髓。

而这一切背后,离不开政府的大力保护、支持与宣传。

路经杨楠村,喀斯特地貌造就的天然山洞镶嵌山间,当地政府因地制宜、因势利导,提前规划布局进行修缮,多渠道宣传推广,以山洞为场地的“洞篮”应运而生。村委牵头主办赛事,村民自主捐资运营,用“火塘议事会”民主协商大小事务,活动解说更是带着浓浓的乡土味——自然交融的表达,正将普通话的种子播撒乡亲心间。

调研间隙,大家来到黔东特区革命委员会旧址参观学习,得知1934年5月,贺龙、关向应、夏曦率领红三军踏上黔东大地,迅速在这片土地上掀起革命浪潮,红色文化自此流淌在沿河人民心中。

从红军前辈用方言与群众交心,到今天新时代干部努力用普通话传播党的好政策,无数英才助力乡村振兴,变的是沟通形式,不变的是一颗永远“为人民服务”的初心。

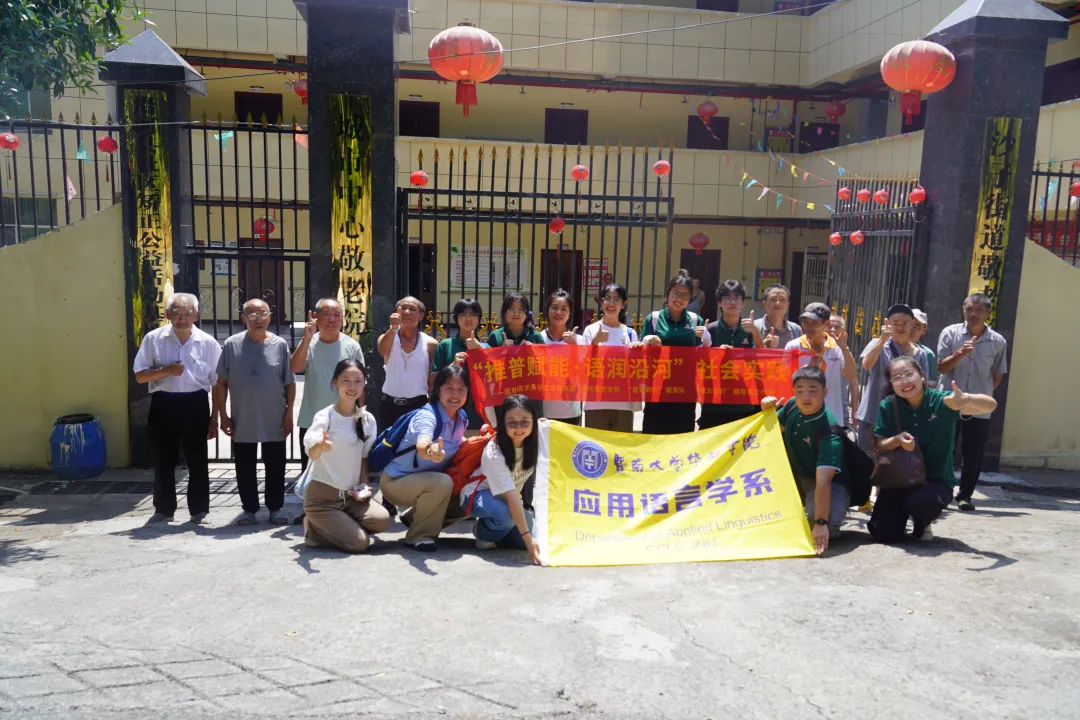

探访敬老院:推普实践与思政育人的自然融合

第二天,团队计划换一个村开展调研。途经一座敬老院时,服务队被门口闪亮的牌匾和整洁的环境吸引,决定进入探望。负责人听闻我们来自广州,热情引导着。在轻松的互动中,老人们的生活图景渐次清晰。“县里医生刚来过。”年逾古稀的李爷爷笑意漾在眼角,引我们看床头那坛药酒,“这方子,是政府请的老中医给的。”细碎的日常,让服务队对推普工作与基层服务的人文温度,有了更沉实的体悟。

队员王燕这样描述:“那位神似我云南祖父的老人,用缺牙的嘴努力说着难懂的方言,枯瘦的手却传递着灼热的欢喜。他匆匆回房捧出一箱空心李,倾尽所有地分享,直至最后一颗,其实说不定他自己都没舍得吃。他细数病痛时的坦然,分享医疗“土法”时发光的双眼,那因我们短暂停留而全身迸发出的生机,也深深感染了我——原来,语言的隔阂,在生命的热情与对温暖的渴求面前,如此微不足道。”这份源自生命深处的暖意,与另一处场景中语言的实用力量奇妙地呼应着。

队员星冬花说,我们就像一群“闯入者”,带着更标准的普通话闯入了他们的生活,却在老人们茫然又含笑的眼神里意识到自己才是需要被包容的一方。他们听不懂声母韵母,却懂我们扬起的嘴角;说不清平翘舌音,却会把洗好的空心李硬塞给我们。

临别合照里,阳光穿过树叶的缝隙落在他们银白的头发上。爷爷用方言混着几个生硬的普通话词汇,对即将告别的队员们说:“常……来。”眼角的皱纹里盛着不舍,像孩童望着即将离开的玩伴。那时候,大家突然懂了,语言从来不是情感的屏障。

“娃嫌我说话土,不让带孙子。” 一位接受问卷调查的老人攥着扇子的手柄,指腹在扇面上反复摩挲,浑浊的眼睛里浮着一层无奈的雾。他的方言混着浓重的口音,但那层“我们老一辈儿不想被新时代落下”的恳切期盼却无比清晰。推普工作任重道远,但不是让方言“退场”,而是为这些被时光困住的老人搭一座桥——让他们能顺畅地对孙辈说“慢点跑”,能在街道的商铺清晰表达诉求,能在时代的脚步声里不被乡音隔绝成孤岛。

返程大巴上,村民们送的空心李在队员们掌心滚动。这些果实恰如此行的收获:文明从不只是一两句标语,而是一线干部们为“阳戏班”添置的道具箱,是敬老院每月能欣赏的演出,是孩子们笔下“飞出大山”的誓言,更是政府心系民众的点滴体现。当普通话真正成为情感的载体,当每个群体都能体面表达时,这片土地的文明之花,定会在政府扎实的基层治理与语言的滋养下,开得愈发繁盛。

以孝为先、尊老爱幼、服务基层、回馈社会……这一堂走出教室、上在乡间的“思政课”,已经有了鼓舞人心的力量。

全社会总动员:高校支教助力乡村振兴

推普调研期间,在空心李基地,大家目睹了另一种“语言的力量”。当地老乡站在镜头前,带着几分腼腆,努力调整着尚不熟练的发音,向屏幕另一端介绍家乡的珍果。生涩的普通话,与后台悄然跳动的订单数字奇妙交织。这时的语言,不再是纸面上的符号,而是化身为连接绿水青山与金山银山的现实桥梁,是老乡们手中实在的新技能,也是农产品飞出大山、走向更广阔市场的“金翅膀”。那一刻,“推普”二字有了无比鲜活的注脚。

值得一提的是,“暨语黔行”服务队与多个兄弟院校的志愿队伍不期而遇。有铜仁学院的果树学专家、毕业于浙江大学的张绍阳博士,他说自己2013年第一次踏上铜仁土地时,便被这里的山水“震撼了灵魂”。10年间,他骑坏了两辆摩托车,研发空心李保鲜技术挽回果农损失超50万元,编写技术手册发放千家万户。为何能坚守?他望着苍翠山峦憨厚一笑:“水太清了,山太绿了,我想留在这里。”直播服务队队长说:“我们想用年轻的方式,让山里的好果子被看见。”

晚餐后,队员们围坐一起,分享学习收获,主题就是“如何将普通话推广与电商助农更好结合”。

此外,还有坚持了13年的来自华中农业大学的支教队伍,全部由学生自己组建,队长刘玉婷是一名大二女生,两校队员借用当地小学教室进行简单的座谈交流,“响应国家号召,到祖国最需要的地方去,是我们当代大学生义不容辞的责任。”她说。

当“暨语黔行”服务队穿行于这些动人场景之间,推普的使命被赋予了更丰富的内涵。直播镜头前清亮的嗓音,支教课堂里高举的小手,队员们记录乡音的笔尖……都在新时代乡村振兴的宏图里交织成青春最美的纹路。当多所高校的旗帜在黔东群山中飘扬,我们看见的不只是技术的传播、语言的沟通,更是一代青年将论文写在祖国大地上的炽热初心。

师生情的军地转换:下一站,暨语中华行

“离开当天,师兄早早提着满满几箱刚刚采摘的空心李来送行。果子绿莹莹的,咬开时果肉脆嫩,核边的空心处渗着蜜一样的甜。车开时,他站在路边挥手,身影渐渐小成田埂上的一棵草。”

队员口中的师兄,是一名退役军人,13年前是闫芳在国防科大服役时所带的军校生。没有想到,师生时隔多年以这样一种方式重新连接。不变的是老师,不同的是学生,但彼此共有的理想信念愈发坚定。也正是由于曾经的军人退役后回到家乡参与地方建设,当了驻村干部,才有了这一次的暨南大学“暨语黔行”服务队从广州到贵州的机缘。

走进村庄的那天,村支书指着协助我们做问卷调查的少年,骄傲的语气像刚灌浆的稻穗:“这是我们村第一个重点高中生。”少年抬起头,说自己的目标是“考上哈工大”时,尾音带着方言的调子,却比任何标准普通话都更有力量。星冬花说,“我突然想起自己背着书包离开家乡那天,村里人也是这样围着我,说‘这姑娘有出息’。”

原来,每个从乡村走向远方的孩子,身后都拖着一条隐形的线,一头系着村口的树,一头系着父辈没走完的路。推普在这里突然有了更重的意义——我们教的不仅是发音,更是给这些年轻的梦想安上翅膀,让他们能清晰地说出‘理想’,能在更广阔的天地里,不被乡音绊住脚步。”

队员马玉青说,我们要把普通话的种子播种在祖国的大地上。投身推普的过程,也是自我成长的过程。在教老乡们发音的耐心里,我们学会了共情与担当;在倾听乡村故事的交流中,我们读懂了基层的真实与坚韧;在解决沟通难题的探索中,我们提升了应变与创新的能力。真理从来不是高高在上的教条,它藏在每一次脚踏实地的实践里,藏在我们为推广普通话付出的每一分努力中。

返程前一天下午,服务队来到沿河土家族自治县沙子街道,为这里的窗口工作人员纠正普通话发音。基层工作者学习标准服务用语时迟疑又认真的神情,清晰地在诉说“言通”关乎的远不止效率,还关乎一个人能否被完整看见和听见。街道小小的“窗口”,正是“通途”开始的地方。

队员符美丽分享道,当我以四川话的口吻问一个大概五六岁的孩子是否能看懂台上正在演的“阳戏”时,他用非常标准、流利的普通话回答:“我只能听懂一些他们说的话,这些还是我从我爷爷那里听到过的,但是在学校里面,我的老师同学都是说普通话。”这完全出乎了我原以为他会用方言对答的意料。现在普通话已经成为学校,特别是中小学的教育共识。然而,老一辈人不会说普通话,诸如“阳戏”这类传统戏曲,只能在特定地区,用方言演出,达不到传播力度。让传统文化成功装上普通话这一“翻译器”,使其从封闭的小天地走出来,成为乡村振兴的“软实力”,或许,这就是推普的意义所在吧。

此次大学生暑期“推普助力乡村振兴”活动,是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,践行习近平总书记关于语言文字工作重要指示的具体实践。“暨语黔行”服务队聚焦语言、面向乡村,完成了从乡村推普到文化体验、从语言服务到产业调研的多维实践探索。实践出真知,服务队全体成员深刻认识到乡村振兴的伟大意义,领略到广袤农村的蓬勃、火热,强化了以更精更深的专业知识对接国家战略和时代需求的责任感、使命感。接下来,服务队将制定具体计划,拓宽、细化服务内容,持续探索更加高效的面向少数民族和偏远地区的推普服务模式,以青春智慧为乡村振兴贡献暨南力量,走遍壮美大中华。

责编:李伟苗