【编者按】在2024年广东青年大学生助力“百县千镇万村高质量发展工程”总结交流会上,暨南大学3个项目入选100个品牌项目,11个案例入选600个典型案例,在全省高校的14397支突击队中脱颖而出。报道将聚焦3个品牌项目,全方位呈现不同团队投身“双百行动”的生动实践与卓越成果,彰显暨南学子以青春之我、奋斗之我在乡村振兴中的积极作为,敬请关注。

“筑梦南屏”实践团

——以“融媒+”赋能南屏文旅产业

2024年12月27日,由暨南大学珠海校区团委组建的“筑梦南屏”实践团的《寻“南”绘梦——“融媒+”赋能南屏文旅高质量发展》项目,从全省1.4万支队伍中脱颖而出,最终入选广东青年大学生“百千万工程”突击队行动100个优秀品牌项目名单。

(1)创新融媒实践 助力文化“出圈”

“筑梦南屏”实践团跨学院和专业招募成员,按运营、媒体、调研三个职能方向进行面试选拔,最终组建了一支11人的团队。2021级国际商学院国际商务专业学生、南屏村“百千万工程”青年突击队队长郑乔予表示,在日常观察中,南屏村拥有丰富的醒狮、粤曲、茶粿等非遗文化,但因缺乏突出亮点,还未被大众熟知。

团队计划借助新时代的融媒技术与手段,以更具趣味性和亲和力的方式讲述南屏村的文化故事,推动传统文化以崭新形式重焕生机。郑乔予期望团队能化身文化的“翻译官”,将古老的文化故事巧妙转化为深受年轻人喜爱的表达形式,让南屏村的文化真正“飞入寻常百姓家”。

2024年4月,“筑梦南屏”实践团开展前期准备工作。团队先在网上广泛搜索,确定多个文化挖掘方向,后与南屏社区深入对接。社区提供资料与古籍电子版档案,内容涵盖名流名录、抗日事迹、饮食文化等。7月,“筑梦南屏”实践团在南屏村展开为期一周的调研实践,工作分为“融媒+调研”两大板块。

来自2022级汉语言文学专业的学生、团队副队长韦萱介绍,团队借助融媒推动南屏村文化发展,关键在于深挖特色,确定适配传播形式。团队成员学科多元、技能多样,创新不断,结合节日策划视频,制作创意茶粿视频,绘制南屏社区形象IP,助力南屏村打入市场,贴合社区需求,助力南屏村文化传播。

(2)追溯抗战史 体悟非遗情

在调研南屏村历史文化时,郑乔予通过社区工作人员联系到原广东青年抗日先锋队大队长郑汝森的后人并展开采访。交流中,老先生分享了诸多抗战细节,“与课本知识相比,面对面交流的感受截然不同”。粤语交谈期间,团队被抗战的艰辛和先辈抗争精神深深打动,也意识到不少历史尚未充分传播,“这也坚定了我们继续做这个项目的决心”,郑乔予坚定地表示。

韦萱回忆,村里的婆婆们手把手教团队用南屏村特有的芸香草制作茶粿。“制作完成后,大家一起在小院里喝百合粥、品尝自己做的茶粿,那一刻,我真切地感受到了文化传承的魅力。”

实践团队员还体验和学习了粤剧经典《帝女花》,对粤曲的独特韵味有了深刻体悟。南屏曲艺社由南屏社区牵头创办,至今已成立27年,成员多为退休老人,伴奏、唱曲技艺娴熟。郑乔予回忆,社内汇聚众多老一辈艺术人才,在政府支持与自发组织下,每周定时开展培训创作,氛围浓厚。采访中,唐师傅“有海水处有华人,有华人处有粤曲”的感慨,令团队印象深刻。

(3)双百助推乡村发展 擘画南屏文旅新篇

“文化不仅能带来愉悦,还可以作为乡村发展的重要抓手,借助文化推动经济等其他方面的发展。”通过参与项目,韦萱对南屏村文化有了更深入的认知,她表示,通过运用融媒模式进行推广,深刻体会到文化传承不仅要深入了解文化内涵,更要探索新形式将其呈现给大众。

郑乔予说,参与团队实践为其提供了多元视角,得以接触课本外的真实社会,挖掘诸多鲜为人知的文化与人物精神,实现和南屏村当地民众的连结。从线上资料收集到线下调研,从陌生到熟悉南屏村,再传递当地优秀文化,“这是极有价值的经历,会成为我们人生的珍贵记忆。”

功夫不负有心人。团队通过整理超过12万字的文献资料、进行有针对性的人物访谈、分析160份相关数据,最终产出2.4万余字的调研报告,依托融媒体矩阵和青年联动共建机制,推动了文旅方案的实际落地。项目获得人民日报、中国青年报等主流媒体14次聚焦报道,累计曝光量超过26.4万次。

未来,“筑梦南屏”实践团将锚定南屏村文旅发展,以数字人文与“融媒+”深挖文化资源,以历史人物与传统文化为核心传播南屏文化,加强线下交流,策划戏剧节等活动并制作IP周边,推进大学生与南屏村共建,深入贯彻“青年+社区”模式。同时,制作文创礼盒,促进文化资源转化为经济价值,推动南屏文旅产业发展,持续助力南屏村文旅迈向新高度。

(学生记者 黄炜彤 陈哲鸿)

“暨行致远”实践团

——用国际化视野传播中华茶文化

梯田层层,云雾缭绕,在惠州博罗县乡间的小路上,“暨行致远”青年乡村振兴实践团的成员扛着相机与三脚架,操纵无人机在空中巡回拍摄。他们在罗浮山中学习千年中医药文化,用镜头记录博罗茶的技艺,用笔记录博罗发展,用心解决当地茶文化的传播困境。将论文书写在祖国大地,他们始终坚持用微小力量助力乡村振兴。

(1)博罗发展需转化 五洲聚力助振兴

博罗县位于广东省中东部、惠州市北部,是珠三角辐射带动粤东北的关键节点。作为“百千万工程”中的创先县,它始终以乡村振兴示范带建设为抓手,推进“环罗浮山”“东江画廊”“百里茶香”等乡村振兴示范带建设,但是博罗县在推动产业升级和乡村振兴的过程中,还面临数字化转型挑战、人才短缺、品牌影响力不足以及产业链发展不均衡等关键问题。

为帮助博罗县解决这些发展难题,2024年7月,在国际学院党委书记闫昕、团委书记封小龙和辅导员尹秋颖的带领下,“暨行致远”青年乡村振兴实践团启程惠州博罗。这是一支来自五洲四海的国际团队,有来自孟加拉国、阿联酋的华侨,伯利兹的华人学生,也有来自俄罗斯、也门、沙特阿拉伯的国际留学生,团队充分发挥国际学院生源多元化、平台国际化的优势,从多元角度思索博罗农产品发展新路径。

在正式实地考察前,团队成员们阅读了相关资料,了解博罗当地的特色农产品——茶产品与中医药文化,来自不同专业的他们聚焦于这两点进行了计划制定——以传播中华茶文化提升博罗的品牌影响力。

(2)学习制茶与中医 挖掘文化作宣传

为深入学习博罗茶产品的特色之处,团队成员走进当地茶园的制茶工厂,采访了负责人,思索传统产业与现代科技的融合;前往柏塘万亩茶园,亲手体验采摘、杀青、揉捻等工艺,记录当地两代人手工制茶的传承故事;以孟加拉国留学生何卓凡讲述他与茶的故事,串联起博罗茶产业的过去与未来,将该视频发布至海外平台,助力博罗茶走向世界。

实践团还来到罗浮山风景名胜区,探寻博罗中医药历史与文化;外国留学生以及华人华侨结合葛洪文化、荔枝文化等地方特色即兴赋诗,创造性地采用诗歌、汉服与留学生结合的形式,制作了《诗韵中外》短视频作品,展现了博罗文化的深厚底蕴与独特韵味。

将农业、文化与旅游有机融合,不仅会带动本地茶产业链条的延伸,还能拓宽农民增收的渠道。“通过这种‘茶产业+文化+旅游’的模式,可以有效实现文化资源的开发利用与产业转型,推动博罗经济的高质量发展。”带队老师闫昕认为团队探索的这种发展模式,展现了文化赋能乡村振兴的广阔潜力。

(3)文化交流培人才 实践成果向未来

为助力博罗培养国际化人才,实践团成员走进当地课堂,与惠州学子交流,培养学生的跨文化交流能力。通过分享各自的文化背景和学习经验,国际学生与当地学生互相交流,共同进步。来自也门的Ella在交流会上分享了自己在中国求学的故事与学习方法,鼓励惠州学子走出去接触不同文化,用个人学识反哺家乡建设。

此外,“暨行致远”青年乡村振兴实践团成员们运用自身新媒体相关知识,帮助博罗当地农事信息公众号更新传播模式,用H5形式将农事指南按具体作物进行细分,帮助当地农民更清晰快速掌握天气变化、虫害信息、种植要点等农事相关信息,减少农业因自然原因产生的损耗。

团队成员深入学习博罗农产品发展现状,结合实地调查获取的数据,撰写出《博罗农产品“文化赋能”到“文化出海”的实践路径探析》的调研报告,为博罗农产品走向更广市场提供可实现的指导意见,同时拍摄的茶宣传片《茶脉传承 跨海飘香》获第四届“读懂中国”中外短视频征集展播“文化传承与文明对话单元”三等奖,让更多人看到博罗农产品的潜能。“在未来,我们将成立工作室,联合博罗茶品牌做出有吸引力并融入中华文化的茶产品,进一步推动博罗农产品走向世界舞台。”学生负责人甘佳禾充满信心道。

(学生记者 何雪玲)

“青”力智造实践团

——助力大湾区制造业高质量发展

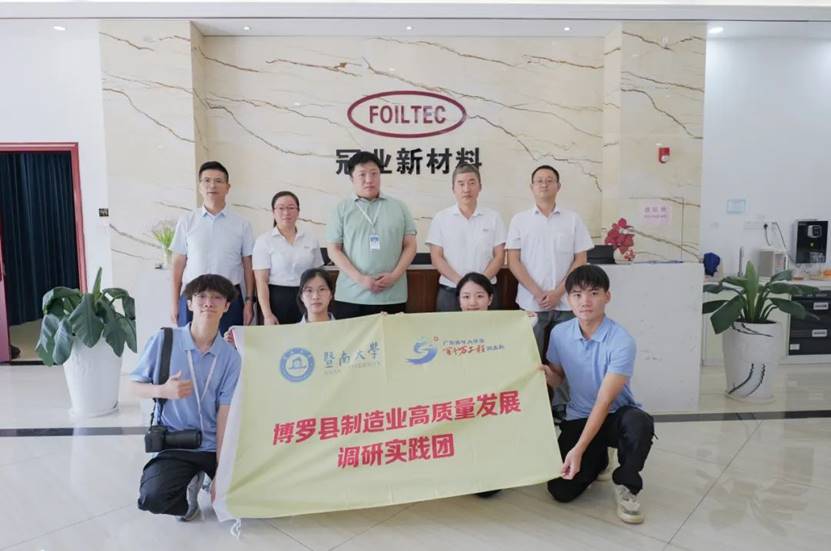

七月的博罗县,骄阳似火,一支由暨南大学经济学院学子组成的调研团队正顶着烈日奔走。他们用7天时间走访74家制造企业,召开34场线上线下研讨会,以青春之姿深入解码县域经济高质量发展密码,为广东省“百千万工程”注入鲜活智力支持。这场以“智”为媒的产学研对话,不仅勾勒出制造业转型升级的生动图景,更展现了当代青年服务社会的责任担当。

(1)凝心聚力:跨学科团队集结出征

位于惠州市北部、珠三角东北端的博罗县,是广东省内唯一的全国百强县。当暨南大学“双百计划”的集结号吹响,经济学院的13位莘莘学子意气相投,在三位专业指导老师引领下,一支充满热情与活力的调研团队由此诞生——“青”力智造实践团。他们出自不同的专业,却怀揣着共同的理想,本科生与硕士生联手、内地学子与港澳台侨学子携手,一齐踏上了这段为期7天的意义非凡之旅。

调研团在学院的英才培育工程的基础上组建,优中择优的他们在此相遇、各显千秋。团队负责人陈舒婷表示,刘慧婷等三位指导老师为调研的顺利开展提供了极大的帮助,从早期结合团队的特色帮助他们打磨项目,到调研期间与团队成员一起走访、及时开会复盘,从不懈怠,老师们为团队收集、提炼与总结资料提出针对性对策建议,这是他们理顺思路、稳步推进项目的关键。

“团队的初心是从一个小项目做起,通过实地调研与科学分析去打造一个更宏大的品牌项目。”陈舒婷说,项目落点于博罗县制造业四大支柱产业的智能转型,经过实地走访,他们对经济脉搏的跳动规律有了新的认知与思考,对智能制造业之路的思索也有了落地生根的可能性。

(2)破浪前行:7天走访74企的调研攻坚

团队的调研行程不仅仅是呈现出来的短短七天奔波,更多的工作在于调研前的准备、调研中的排除万难与过后对一手资料的整理讨论。调研团队提前一、两个月就开始着手打磨问卷、联络相关部门。

尽管做足了万全准备,但在走访74家企业路上还是“杀”出不少“拦路虎”:面对个别企业临时拒访,当地政府的相关人员会协助他们联络另一家企业,保证当天的任务指标顺利完成,这给团队提供了莫大的帮助;实地访谈企业时,企业负责人不方便谈及相关话题,团队成员便会想办法在沟通中缓和对方的防备心理,从他们的话语中找到自己想要的答案。“在调研的后几天,团队各成员都已疲惫不堪,但他们牢记着初心、互相激励,最终克服了心理上的磨难。”陈舒婷回忆道,回望这次调研,这是很值得的一次体验。

在当地科技公司的花园式厂区,智能机器人与工人协同作业的场景让调研团队眼前一亮。“这里每个员工都有数字化绩效画像,以综合指标的评价来反映工人的工作态度、工作的精神面貌。”成员们发现,这家企业与传统企业“经验主导”的管理模式形成鲜明对比,为他们调研的主题“企业究竟如何实现从普通制造业到新型智能制造业的转变”带来了深刻启发。

(3)青春答卷:以感恩之心反哺社会

调研收官之际,团队成员用钢笔手书的感谢信让县政府工作人员倍感温暖。团队成员们深知,调研的顺利开展,离不开博罗县“双百行动”指挥办公室、博罗县科工信局、博罗县团委等单位的大力支持。陈舒婷解释道,“相较敲在电脑上文字的冰冷,手写的文字会更有温度,我们也想通过这种方式加深我们真诚的感激之情。”

基于深度调研,团队形成4份行业报告、1份总报告并延伸出的一篇学术性调研报告。团队的决策咨询报告还送到了博罗县共青团委员会,得到了回函肯定。这一切都让团队成员万分欣喜,“能回馈给当地一些政策建议,以感谢当地给予的实践机会,我们深受鼓舞。”

“如何用好自己的专业知识去回馈社会、回馈这个滋润我们成长的地方。这趟旅程带给了我们很多思考。”展望未来,陈舒婷语气坚定,“我们将争取更多机会对粤港澳大湾区的县域进行调研,针对制造业发展不同情况建立数据库,助力现代科技融入制造业产业,为中国制造向中国‘智’造转型升级贡献青年的一份力量。”

(学生记者 陈雯雯)

典型案例:

◆“暨轩星火”实践团

◆“映像”青年志愿服务实践团

◆“红菇工匠,筑梦罗浮”乡村振兴实践团

◆“青春向党新征程,科技筑梦雁南飞”考察团

◆“政策‘碳’索”实践团

◆萤光港澳青年“百千万工程”突击队

◆“智绘夏韵”实践团

◆“同心兴隘”暑期三下乡实践团队

◆推普助力怀集县连麦镇乡村振兴实践团

◆守护“童”心圆教育关爱服务实践团

◆青春韶关筑梦队

照片集锦:

责编:苏倩怡