暨南大学融媒体中心讯 近日,化学与材料学院李丹/吴涛/袁尚富团队在国际权威学术期刊Journal of the American Chemical Society上发表题为“Carbonylmetallated Palladium Nanoclusters for Visible-Light-Driven Carbonylation under 1 atm of CO”的研究论文。

金属钯由于其卓越催化活性,在有机合成和能源转化等领域发挥着重要作用。相较于广泛研究的币金属纳米团簇,有关钯纳米团簇的实例报道严重匮乏。早期报道的钯纳米团簇,稳定性或溶解性较差,其合成步骤繁琐,须惰性气体保护。尽管直接还原法是金/银纳米团簇的常用制备手段,但该方法不适用于钯纳米团簇的合成,因为钯离子的快速还原动力学易导致大尺寸钯纳米颗粒的形成,合成可控性较差。截至目前,仅有少数低核Pd(0)纳米团簇被成功还原制得,且产率极低。

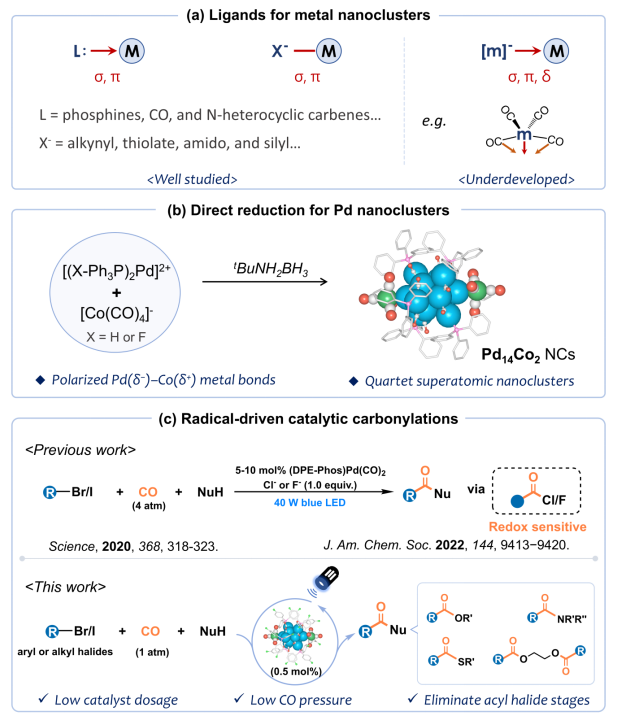

实现钯纳米团簇的直接还原制备,关键在于有效控制钯离子还原反应动力学过程。在合成过程中,引入适当保护剂可有效抑制钯离子还原速率,在稳定团簇的同时防止其团聚。具有d10电子结构的零价钯-钯金属键能较弱,内聚能相对较低(377 kJ mol-1),其稳定性依赖于强σ-给体/π-受体配体的保护。羰基金属阴离子是一类过渡金属基配体([m]⁻),可作为路易斯碱向金属离子提供电子,在有机金属化学与团簇化学领域中被广泛研究。这类金属配体兼具金属配位点和CO π-配位基团,可与钯金属中心形成多样化的多重金属-金属键合作用,是调控钯直接还原动力学过程和实现可控合成的理想保护剂。

有鉴于此,暨南大学袁尚富/吴涛/李丹教授团队联合宁夏大学魏建宇副教授,提出了羰基金属配体调控钯还原动力学过程的创新合成策略,利用[Co(CO)₄]⁻阴离子配体成功构筑了具有“开壳层超原子”特性的Pd14纳米团簇,并将其应用于常压CO参与的可见光催化有机底物的羰基化反应。

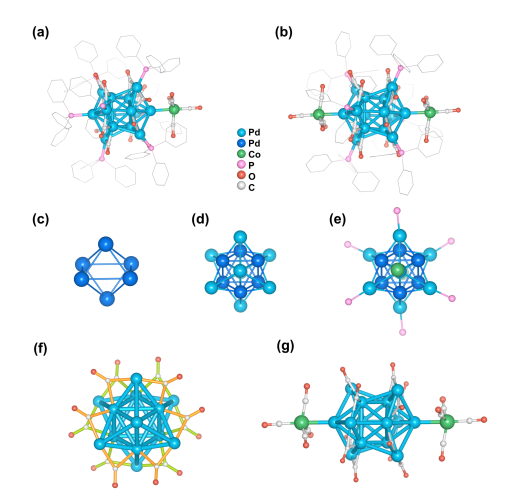

单晶X-射线衍射研究表明,Pd14纳米团簇的核心呈八加帽八面体构型(Pd6@Pd8),表面的两个[Co(CO)4]⁻配体通过顶端配位模式锚定Pd14两端。ESI-MS、XPS和SQUID等谱学表征联合DFT理论计算同步证实,Pd14团簇基态下为四重态(自旋多重度S = 3/2),并表现出罕见的开壳层超原子特征,其jellium电子构型为1S1。更重要的是,价键结构分析表明,团簇表面存在极性的Pd(δ-)–Co(δ+)键,[Co(CO)4]⁻配体与Pd14金属核间亦存在多重轨道相互作用(Co→Pd σ、π、δ配位键及δ反馈键),这种CO辅助的双金属成键模式赋予了团簇稳定性。

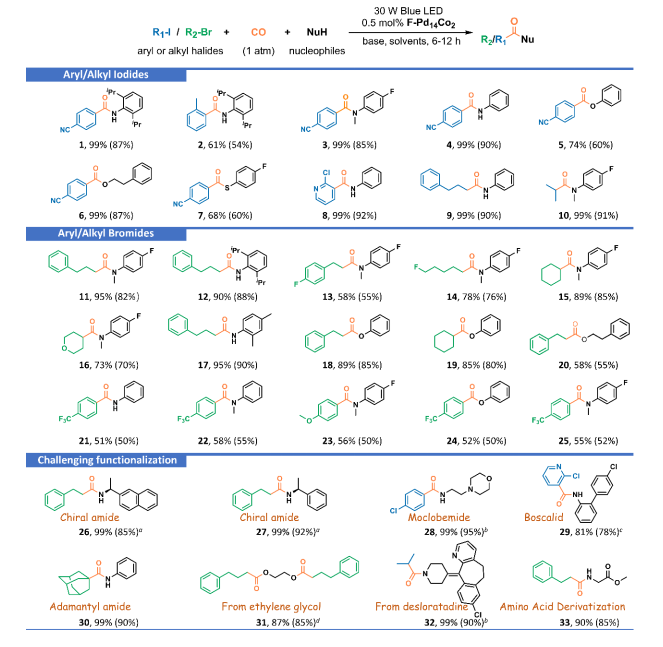

其中,F-Pd14Co2团簇在可见光驱动下表现出卓越的羰基化反应催化活性。在1 atm CO和30 W 450 nm LED灯的反应条件下,该催化体系实现了各类具有挑战性的芳基和烷基卤化物(包括一级、二级和三级烷基溴化物)与惰性亲核试剂(如伯/仲芳香胺、醇、酚和硫酚)高效偶联,制备了酰胺、酯和硫酯等30多例高附加值羰基化衍生物。此外,该催化剂还适用于复杂天然分子的衍生化和生物活性药物的目标合成,例如单胺氧化酶抑制剂moclobemide和抗真菌剂boscalid等。反应机理研究表明,该催化过程涉及金属协同的光诱导单电子转移。反应路径无需经历酰卤中间体的形成过程,这归功于钯纳米团簇末端[Co(CO)4]⁻基团可协助胺、醇等亲核试剂的活化,同时降低其亲核进攻能垒。

这项工作验证了羰基金属配体调控钯还原动力学过程的有效性,成功实现了具有极性异金属表界面的钯纳米团簇的可控制备。在可见光激发下,该类异金属钯团簇可在常压CO条件下实现有机底物分子的高效羰基化反应,系列酰胺、酯和硫酯等高价值羰基衍生物被合成。该研究为新型钯纳米团簇的创制提出了新的合成路径,并为设计极性异金属纳米团簇提供了全新构筑策略,有望通过新型钯纳米团簇催化剂的使用进一步拓展多组分交叉偶联催化反应类型。

该研究近期发表于美国化学会志 (J. Am. Chem. Soc.2025, 147, 28073-28084)。博士生张琳梅和硕士生魏辉志为论文共同第一作者,通讯作者为化学与材料学院袁尚富、吴涛和李丹教授,以及宁夏大学魏建宇副教授。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c08034

责编:李伟苗